أنيا مولينبيلت (1945)، كاتبة وسياسية هولندية، وإحدى رائدات الموجة النِسوية الثانية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. صدر كتابها الأهم من دون خجل عام 1976، الذي كتبت فيه عن حياتها الشخصية، وحاولت من خلاله تسييس الشخصيّ عند المرأة. كانت أنيا مولينبيلت عضوةً في مجلس الشيوخ نيابة عن الحزب الاشتراكي (2003 حتى 2011)، ناصرت القضية الفلسطينية، وقد سبق أن نشرت الجمهورية تسع مقالات لها، وحوارًا أجرته رحاب منى شاكر معها، بعنوان: ما معنى أن يكون الشخصي سياسة؟،، وننشر لها اليوم السُلطة في العلاقة العاطفية الغيرية الذي صدر ضمن كتاب تشودورو وغيرها: عن السياسة النفسية للجنسانية (1997)، وتمّت ترجمته عن اللغة الهولندية.

******

أنيا مولينبيلت

توجد عدة زوايا للتفكير حول موضوع السُلطة والجندر. وسوف أُركز هنا على السُلطة داخل العلاقة العاطفية الغيرية، وأتطرّقُ بالدرجة الأولى إلى الفجوة التي ألمسها بين فروق السُلطة المثْبتة موضوعيًا والسُلطة (أو العجز) المحسوسة ذاتيًا. واهتمامي بالموضوع نابع عن تجربة تكررت بعدة طرق على مرّ السنين. فلطالما قابلتُ رجالًا تَقدّميين وعصرييْن ليس لديهم اعتراضات من حيث المبدأ على طموح النساء إلى التحرر، ويَحلفون صادقين أنهم مع المساواة بين النساء والرجال. وكذلك يخجلون من قلة عدد النساء ذوات المناصب في المجتمع، ولا يعتقدون أن رواتب النساء ينبغي أن تكون أقل من رواتب الرجال. ومع ذلك يَظهر أن هؤلاء الرجال بالذات لا يتقبلون قيادة النساء عمليًا، ويفضّلون التعامل مع امرأة يتكرّمون عليها بعطفهم، ويشعرون بالرهبة حيال النساء اللواتي قد يعتبرونهنّ متساويات معهم. كما يرددون أن النساء يمثّلنَ الجنس الأقوى في جميع الأحوال، ويتوقعون أني سأعتبر كلامهم إطراء. وكذلك أقرأ عناوين عريضة في الجرائد من قبيل «سُلطة النساء المُطلقة»، فأتساءل عمّا يتكلمون. السُلطة المُطلقة؟ النساء؟ وكيف تظهر تلك السُلطة المُطلقة؟ حيث يمكنني إثبات أن المرأة الوسطية لديها سُلطة اجتماعية وسياسية واقتصادية أقل من الرجل الوسطي، وأن تلك الفروق تعمل كذلك في العلاقات الشخصية. فمقابل الكليشيهات التي تَعتبر الرجل هو الأقوى خارج المنزل والمرأة هي المسيطرة داخل المنزل، يمكننا إثبات أن النساء هنّ الأكثر تعرضًا للعنف، وأن استقلاليتهنّ الاقتصادية تتراجع داخل الزواج، وأن المرأة المُطلَّقة تعاني من ظاهرة الفقر العصري أكثر من الرجل المُطلَّق، مما يؤثر بطبيعة الحال على المساومات الزوجية – إذ يتمتع القادر على الخروج من الزواج بموقع أقوى من الطرف الآخر. ومع ذلك يبدو أن الرجال يشعرون أن النساء أقوى وأكثر هيمنة، وقد تشاركهم بعض النساء بذلك الوهم.

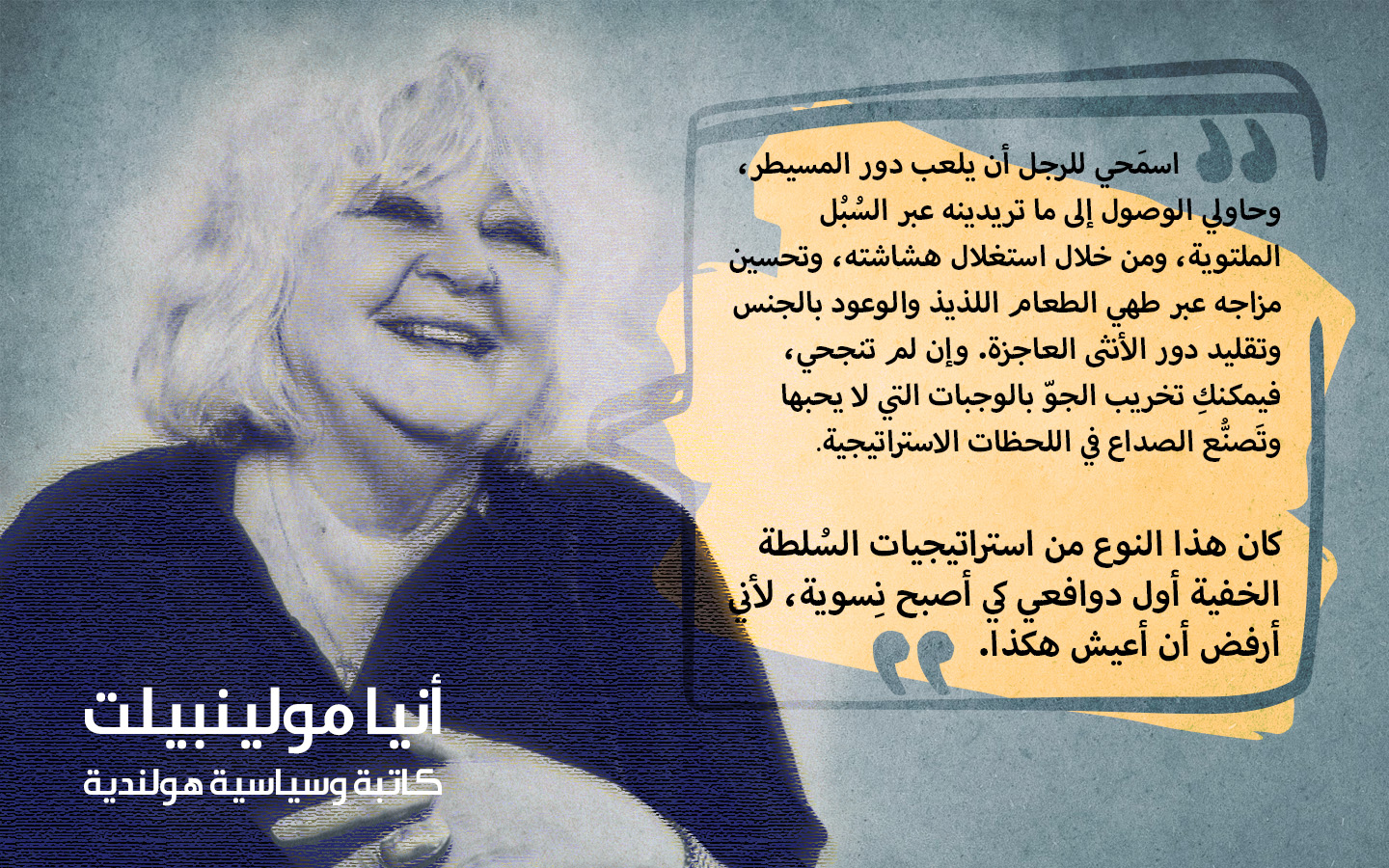

ولكن حين أنظر إلى حياة أمي التي تُعتبر نمطية لبيئتها (أعلى الطبقة الوسطى)، وإلى جيلها (فترة ما بعد الحرب التي سادت فيها القيم الأسرية المحافظة والأدوار المنفصلة بين الجنسين)، فسوف ألمسُ تأقلمها الكامل مع أوقات عمل والدي ورغباته ومزاجه. وكما هو متعارف عليه في تلك البيئة، فقد كانت إدارة الشؤون المالية بيد أبي، بحيث تضطر أمي إلى طلب النقود لتلبية احتياجات المنزل. ورغم تَحمُّل أمي لفروق السُلطة تلك، إلا أنها كانت لا تسمّيها كذلك. «الرجال كالأطفال الصغار، امنَحيهم ما يريدون، وسوف تسير الأمور على ما يرام!»، كانت تقول حين يغيب والدي. هذه هي دروسي الأولى في التلاعب الأنثوي: اسمَحي للرجل أن يلعب دور المسيطر، وحاولي الوصول إلى ما تريدينه عبر السُبُل الملتوية، ومن خلال استغلال هشاشته، وتحسين مزاجه عبر طهي الطعام اللذيذ والوعود بالجنس وتقليد دور الأنثى العاجزة. وإن لم تنجحي، فيمكنكِ تخريب الجوّ بالوجبات التي لا يحبها وتَصنُّع الصداع في اللحظات الاستراتيجية. كان هذا النوع من استراتيجيات السُلطة الخفية أول دوافعي كي أصبح نِسوية، لأني أرفض أن أعيش هكذا.

من المعروف أن الرجال يتبوَؤون مواقع السُلطة السياسية، ويكسبون مالًا أكثر، ويميلون إلى استخدام العنف أكثر. كما نعترف أن ثمة اتفاقًا داخل الشركات على مَن هو الرئيس، ومَن يتخذ أي قرار، أي أن السُلطة غير مُلتبسة. ولكننا سوف نختلف حين نحاول فهم السُلطة داخل العلاقات الشخصية. من أجل شرح هذا الموضوع في ورشات العمل والمحاضرات، أقوم عادةً بعرض رسمٍ لرجل وامرأة في السرير. هو فوقها، وهي تنظر غير متأثرة حين يسألها مرتبكًا: «هل أفعلها بشكل صحيح، هل أفعلها بشكل صحيح؟». وأطلبُ من الحضور أن يجيبوا برفع الأيدي على سؤال من يملك سلطة أكبر؛ أ: هو، ب: هي، ج: كلاهما (لا) يملكان القدر نفسه من السُلطة.

يمكن للقارئ/ة أن تجيب على هذا السؤال قبل متابعة القراءة. وكما أفعل عادة في محاضراتي، أعدكم أني سأعطيكم جوابي الخاص بعد إنهاء تحليلي للطُرُق المختلفة لفهم السُلطة. ولكن غالبًا ما تنقسم الإجابات بشكل تقريبي إلى ثلاث مجموعات، كما أني لم أجد من خلال النظر إلى الأيادي المرفوعة فرقًا بين أجوبة النساء والرجال. ليس صحيحًا أن جميع الرجال يُمَوضعون السُلطة لدى النساء، وليس صحيحًا كذلك أن جميع النساء يعتبرنَ الرجال مسيطرين. ولكن حين يتواجد بين الحضور كثيرٌ من المعالجين النفسيين المختصين بالأُسر، ألاحظ ميلًا إلى الجواب ج (كلاهما يملكان/ لا يملكان القدر نفسه من السُلطة). وهذا منطقي، لأنهم تعلموا ذلك من الكتب الدراسية. الحالة الاستثنائية حصلت حين كنت أُدرِّسُ مجموعة من اليافعين واليافعات، حيث لم يجب أحد تقريبًا أن «هو» يملك القدر الأكبر من السُلطة. كذلك حصل مع مجموعة من أطباء النفس الصِربيين. يبدو أن الصِرب يؤمنون بشدة بتحرّر زوجاتـ«هم»، وكذلك كانت الصِربيات واثقات من سلطتهنّ الجنسية على الرجال. واللافت أن الرجال استطاعوا أن يستحوذوا على القدر الأكبر من الاهتمام، رغم أنهم كانوا الأقلية في تلك المجموعة وموضوع التدريب هو العنف الجنسي ضد النساء. مهما يكن، لا توجد مجموعة طَرحتُ عليها السؤال اتفَقَتْ على تعريف السلطة في العلاقات الشخصية والعاطفية. فأثناء النقاش كان يظهر دائمًا مدى اختلاف نظرتنا إلى الموضوع. البعض يرى فقط التواصل الحميم بين رجل وامرأة، والبعض الآخر يأخذ السياق الاجتماعي بعين الاعتبار، ويذكرون التنميط الجنسي والأدوار الجندرية. لا شك أن الأجوبة كانت انعكاسًا للتجارب الخاصة: «أجل، ولكنه يقرر كل شيء في آخر المطاف!»، أو: «هي تصنعه أو تكسره!».

وقبل أن أمضي في تحليلاتي، بودي التوقف عند سؤال لماذا (ينبغي أن) تشكّل السُلطة ثيمة مركزية في المؤسسات الرعائية. لأننا حين نفهم السُلطة على أنها سيطرة الشخص على أموره، فسوف تكون الصلة بالرفاه المحسوس والأعراض المرضية المحتملة واضحة. هذه السيطرة ليست مُقسّمة بالعدل، ولا توجد تلك الفروق بالسُلطة بين الجنسين فقط، وإنما أيضًا بين الجماعات الإثنية والطبقات الاجتماعية المختلفة. ما زالت الطبقة والإثنية يلعبان دورًا في إحساس الإنسان بالرفاه.

في الماضي لم يكن العلاج النفسي الأسري والنُظمي يولي اهتمامًا كافيًا للاختلافات بين الجنسين ضمن الأسرة، ولا للعوامل الخارجية المؤثرة بديناميكية السُلطة بين أفراد العائلة. أستغرب كم استمر تجاهل مُعطى أن معظم الأسر تنقسم إلى نساء ورجال. كما أستغرب أن هؤلاء القادرين على توسيع رؤيتهم من الفرد إلى المنظومة التي يعيش فيها، لم يفكروا إلا بالأمور التي تحصل داخل الأسرة. وقد كتبت إلس هاوسر حول أن المعالجين الأُسرويين شرعوا يعتبرون الأسرة ككائن حيوي منفصل عن السياق المجتمعي. ثمة اختلافات بالتفاصيل بين المفكرين النُظميين، كنانجي ومينوشين وميلانيون وأندولفي وويتهاكر وغيرهم، ولكني أجد التقاطعات فيما بينهم أكثر أهمية لموضوعي. حيث أنهم ينطلقون من كون الأسرة كائنًا حيويًا ديناميكيًا يتأثر أعضاؤه ببعضهم بعضًا: لا يوجد مريض في المنظومة، بل الجميع يلعب دورًا في نشوء المشاكل. حتى أن بعض المفكرين يعتبرون السُلطة وهمًا. إذ يقول باتسون إنه لا توجد أسباب ونتائج (التفكير الخطي) في العلاقات الأسرية، بل ينبغي أن ننطلق من أن التأثير متبادل والاعتماد متبادل (التفكير الدائري). ونجد في النظرية النُظُمية مصطلحات من قبيل «الأسرة السِفاحية» و«شركاء السِفاح»، أو «الأسرة الكحولية»، أو «الزوجان العنيفان» و«العنف الأسري»، كما لو أنه لا يهمّ مَن الذي يَستغل ومَن يُستغَل، مَن يدمن الكحول ومَن يتحمل النتائج، مَن يَضرب ومَن يُضرب. ولكن مُعالِجات نُظميات، ممن يعتبرن أنفسهن نِسويات، كَـ ريشل هارمستين (1989) وفرجينيا جولدنر (1997)، قُمنَ مؤخرًا بالكشف عن سوء الفهم. حيث طرحت الأخيرة في مقالة بعنوان «إنذار: قد يكون العلاج الأُسرَوي مضرًا بالصحة»، أن الاعتماد المتبادل بين أفراد الأسرة لا يعني أن جميعهم يملكون القدر نفسه من السُلطة. وتقارن جولدنر بين السيد والعبد اللذين يعتمدان على بعضهما بعضًا، لأنه من دون عبد لا يكون السيد سيدًا. ولكن هل يمكننا القول إن العبد يملك القدر نفسه من السُلطة؟ وقد قامت المعالِجة الأسرية، إلزا جونز، بمقارنة مشابهة (1991). فحين يولد أول طفل للعائلة، سوف تتأثر حياة الأب والأم والعلاقة بينهما إلى حدٍ. حين لا ينام الطفل جيدًا، سوف يشعر الوالدان بالإرهاق واليأس والعجز. ولكن هل هذا يعني أن الطفل لديه السُلطة ذاتها التي يتمتع بها الأب والأم؟ بمعنى آخر، توجد فعلًا علاقة تأثير واعتماد متبادلة، ولكن هذا لا يجعل أفراد العائلة متساوين. وتقول ديبورا لوبنيتز: «صحيح أن الأضعف قادرٌ على التأثير بالأقوى، غير أن الفرق بين ذلك التأثير والسُلطة الشرعية ليس تافهًا» (1988).

بِودّي أن أضرب مثلًا على كيفية التفكير بخصوص المساواة والتبادلية من قبل بعض المعالجين الأُسرَويين. لدي فقرة من كتاب الزواج الإشكالي لثلاثة كتّاب ذكور (كامبسخور، بونك، سخاب 1990):

المعالِج: «أفهم منكِ يا أنز أنكِ تريدين أن يساعدك جون حين يتشاقى الأطفال. هل يمكنكِ أن توضحي أكثر؟ متى ينبغي عليه أن يتدخل، وماذا يجب أن يفعل؟».

المرأة: «يا ليت جون يتدخل حين يرى أن ابننا بدأ يتملص من كتابة الوظائف المنزلية».

الرجل: «ولكني كنتُ أعتقد أنكِ تفضلين أن تفعلي ذلك لوحدكِ».

المرأة: «لا أبدًا، بودي أن تتدخل بعض الشيء».

المعالِج: «جون، هل صار واضحًا ماذا تريد أنز منك؟».

الرجل: «نعم، سأفعل ذلك، لأني أعرف الوضع جيدًا. وقتئذ سوف يصبح الآخرون أكثر هدوءًا من تلقاء أنفسهم».

المعالِج: «وأنتَ ياجون، ماذا تريد مِن أنز؟».

الرجل: «بودي ألا تسهر طويلًا في العطلة الأسبوعية، فتضطر أن تستيقظ متأخرة كما تفعل حاليًا».

يقدم الكتّاب الثلاثة هذه المحادثة كمثال عن العلاج الناجح: «يبدو أن المُعالِج يطبّق مبدأ التبادلية في العلاقات، وهكذا تتعزز فكرة الاتفاق مقابل الآخر». ولكني أقرأ هذه الفقرة بطريقة مختلفة تمامًا من خلال منظوري النِسوي. يبدو أن المُعالِج ينطلق من فكرة أنه أمام طرفين متساويين، ولذلك يحاول أن يحضّ الزوجين على المساومة على مبدأ «الأخذ والعطاء». ولكن هل الحالتان متساويتان بالفعل؟ فأنا أرى امرأةً تتحمل لوحدها الجزء الأكبر من العناية بالأطفال. وطلبها متواضع، جلّ ما تريده هو أن يتدخل زوجها أكثر بأمور الأطفال. ولكن مقابل ذلك مطلوب منها أن تضحّي بالساعات القليلة التي كان بمقدورها أن تتملّص خلالها من المسؤولية. وعوضًا عن مُساءلة مَوازين القوى وتوزيع الأدوار، تتم إعادة إنتاجها من جديد. وطبعًا تدفع لغة المُعالِج في ذلك الاتجاه أيضًا، لأنه يطلب من الزوج أن «يساعد» بأمور الأطفال، كما لو أنهم أطفالها هي فقط، وكما لو أن العناية مهمتها أكثر من كونها مهمته أيضًا. هذه الفكرة الضُمنية عبارة عن مثال عمّا تُسميه آفكه كومتر «سُلطة البداهة».

في الفترة الأخيرة، ظهر في هولندا وخارجها نقد نِسوي لنقاط انطلاق النظرية النُظمية الكلاسيكية التي تبدو ظاهريًا حيادية من ناحية الجنس. كما ظهرت تطبيقات واسعة، مترافقة ببعض التنظير، قام بها بعض المعالجين ومقدّمي المساعدة الذين دمجوا بين نقاط انطلاق الدعم النِسوي من ناحية (أي أن الجنسين لا يحتلّان المكانة ذاتها وأن علاقات القوة ينبغي أن تُشكّل ثيمة مركزية في الجلسات العلاجية الأسرية أو التي يتلقّاها الشريكان)، وبين نقاط انطلاق النظرية النُظمية (أي أن أجزاء المنظومة، الأسرة أو الشريكان، تتأثر فيما بينها ولا يمكن مُقاربتها بشكل منفصل عن بعضها بعضًا). ومن خلال هذا المنظور تتغير ملامح العديد من المشاكل.

سأضرب مثالًا عن رعاية الإدمان. بعد تجربة طويلة، اكتُشِف أنه من غير المفيد أن يمتنع المدمن فترة عن الشرب، ليعود بعدها إلى ما تبقى من أسرته، ذلك أن الاحتمال كبير أنه سيعاود سلوكه القديم. لذلك صارت بعض عيادات الإدمان تميل إلى اعتبار الأسرة بأكملها «مدمنة» أو «مريضة». ولكن النقطة التي أودّ إثارتها هي أن المرأة التي حاولت طويلًا أن تساعد زوجها ستُعتبر شريكة بالإدمان (بابكوك وميكاي 1995). ووفق التصوّرات السائدة حول تقسيم الأدوار بين الرجال والنساء، فإن المجموعة العلاجية الموجهّة إلى شريكات الرجال المدمنين مليئة بالزوجات اللواتي يتساءلنَ ما هو الخطأ الذي قمنَ به. بينما الرجال يتركون زوجاتهنّ في حال أسرفنَ في شرب الكحول، ولن يكونوا مستعدين كثيرًا إلى تجميع شظايا العلاقة، ويشعرون وسطيًا بقدر أقل من المسؤولية مقارنة مع النساء. والمحصلة هي أن يُحمِّلَ المعالجون النساءَ مسؤولية سلوك أزواجهن المدمنين أكثر من المدمنين أنفسهم. طبعًا لا أريد القول إنه من غير النافع أن يتمّ النظر إلى الديناميكية بين الشريكين حين يطلب أحدهما أو كلاهما العلاج، بل على العكس تمامًا. فحين ننظر إلى الرجل أو «المريض المُشخّص» فقط، لن نرى مدى تأثير سلوكه على جميع أفراد الأسرة. المفكرون النُظميون محقون من هذه الناحية. كذلك من المهم أن نفحص مدى تأثير محاولات المرأة لإنقاذه وحمايته على استمرارية الإدمان. فطالما بقي الرجل والمرأة عالقين في نموذج فرط أو ضعف المسؤولية – أي الاعتماد المتبادل –، وطالما لم يُلاحظا ذلك بنفسيهما أو من قِبَل المُعالِج جرّاء تماشيه مع الأنماط السائدة والمقبولة حول الأنوثة والرجولة، فسوف يخاطر المُعالِج بتعزيز ديناميكية السُلطة الضمنية.

والأمر ذاته ينسحب على الرؤى الأكثر تقليدية التي تتناول موضوع الاستغلال الجنسي والعنف. ومن نتائج التفكير النُظمي تهوين العنف الناجم عن شخصٍ واحد داخل الأسر والعلاقات الحميمة أو مقاربته كمشكلة جماعية. وهكذا تقول المعالِجة النُظمية النِسوية، جوستين فان لوفيك: «لقد ساهم المعالجون النُظميون على شرعنة العنف داخل العلاقات من خلال التأكيد على التبادلية. فلطالما حسبوا أن تحديد الفاعل والضحية يتعارض مع الحيادية المطلوبة أثناء التعامل مع النُظم». ولكن ليست صدفة أن الرجال يضربون زوجاتهم أكثر من العكس. غير أن المعالجين النُظميين امتنعوا طويلًا عن التساؤل حول السبب. وعوضًا عن ذلك، راحوا يبحثون عن مساهمة المرأة في سوء المعاملة التي تتلقاها، كي تتحول من ضحية إلى متواطئة. وهكذا أصبح المُعالِجون متواطئين، لأنهم اعتمدوا غالبًا تقسيم الأدوار السائد، بحيث يتهرّب الرجل العنيف من المسؤولية – «هي التي تحدّتني، هي التي أغضبتني، الأمر خرج عن يدي لأني أحسست بالحنق» – وتتحمّل المرأة مسؤولية أكبر مما تستحق: «أين أخطأتُ بحيث جعلته يمدّ يده عليّ؟ ما الشيء الذي ينبغي أن أغيّره؟» (بورك ودانيل 1995).

غير أن مُقدّمي الرعاية للنساء لديهم نقطةٌ عمياء من نوع آخر، لأنهم يميلون إلى تبسيط الأمور عبر النظر إلى عنف الرجال كسوء استخدامٍ للسلطة، والشخص المضروب كضحيةٍ تامة. غير أن التعقيد يكمن في أن أكثر الرجال الميالين إلى العنف يشعرون بالعجز ضمن ظروف معينة، ولذلك يلجأون إلى الضرب. وكما قالت حنة آرنت: «السُلطة والعنف لا يتطابقان، بل يتعاكسان». يظهر العنف حين تصبح السُلطة في خطر، ويمكننا ملاحظة ذلك في سياق العلاقات السياسية الكبرى أو ضمن العلاقات الشخصية. ففي التقسيم البسيط للعالم (الرجال يملكون السُلطة، والنساء ليست لديهن سُلطة)، ننسى ما يجري بين الجنسين. نحن أمام رجل وامرأة، وكلٌّ منهما لديه تاريخ تأهيله الخاص، وتَصوّره المُستدمَج حول الأنوثة والذكورة الذي يُطلق دائرة العنف بينهما. للنساء دورٌ في نشوء العنف، حتى ولو اقتصر على التحمّل والتفهم الكبيرين وصيانة العلاقة على حساب حماية أنفسهنّ. ولكن هذا لا يعني أن دور المرأة يعادل دور الرجل (لوبنيز، 1988). حتى من دون التفكير بأن الشريكين متساويان، أو الانتقال من التفهّم إلى التبرير (فالعنف ضمن العلاقات الحميمة مرفوض قطعًا)، يمكننا التعلّم من المفكرين النُظميين، كما بإمكانهم التعلم من مقدميّ الرعاية للنساء. باختصار، (ينبغي أن) تشكّل علاقة السُلطة بالجندر ثيمة مركزية لجميع موظفي الرعاية.

حتى على المستوى اليومي العادي، وقبل أن تنشأ الأمراض والأعراض التي تتطلب المساعدة، فإن السُلطة تلعبُ دورًا في العلاقات ولها أثرها اليومي العادي على المجتمع أيضًا. بِودّي أن أتحدث هنا حول ثيمتين: توزيع العمل المأجور وغير المأجور (للأسف، اهترأت هذه القضية قبل أن نجد حلًا لها)، واختيار الشريك الغيري.

لطالما اعتقدنا في الحركة النِسوية أنه كلما توجّهت النساء إلى العمل خارج المنزل، سوف يستلم الرجال جزءًا أكبر من العمل غير المأجور داخل المنزل، أي العناية بالأطفال والشريك وشؤون المنزل. غير أن هذا لم يحصل أوتوماتيكيًا، لأن النساء تغيّرن أكثر بكثير من الرجال في الفترة الأخيرة، وبخاصة بعد دخولهنّ بأعداد كبيرة إلى سوق العمل. للوهلة الأولى بدت مساهمة الرجال في الأعمال المنزلية كما لو أنها ارتفعت إحصائيًا، إلا أن ذلك كان مجرد خطأ في الحساب. فمساهمة الرجال ارتفعت نسبيًا، لأن مساهمة النساء في أمور الرعاية المنزلية قد انخفضت. صحيح صار الآباء يقضون وقتًا أطول مع أطفالهم، ولم تعد صورة الأب الذي يدفع عربة الأطفال أو يأخذ أطفاله بالدراجة إلى المدرسة غريبةً كما كانت منذ عشرين عامًا. غير أن الأمهات ما زلنَ يبذلنَ عددًا أكبر من الساعات في العناية، وهذا بغض النظر عمّا إذا كنّ يعملن خارج المنزل أم لا (هوكسشيلد 1989، داوندام 1997). لا توجد علاقة خطية أو أوتوماتيكية بين عمل المرأة خارج المنزل واستلام شريكها جزءًا متساويًا من الرعاية المنزلية. لا يوجد رجال كثيرون ممن يختارون خفض ساعات العمل بعد إنجابهم للأطفال، كما تفعل النساء عادة. على ما يبدو ثمة عوامل أخرى تختلف عن الفكرة السائدة بأن الرجل والمرأة شريكان، وأن الجهود المبذولة ينبغي أن تكون مقسّمة بالعدل. وكما تَبيّنَ من البحوث التي قام بها كندسون-مارتين وماهوني (1996)، فإن أمثولة العلاقة المتساوية غَدَت أقوى من أي وقت مضى، من دون أن يتحقق الكثير منها في الواقع. في رأيي، من المهم أن نتساءل عن السبب. هل لأن العمل المنزلي مزعج؟ لا أدري، فكثير من العمل الذي ننمّطه كرجالي هو مزعج أيضًا. هل لأن قيمته الاجتماعية أقلّ، أم لكونه غير مرئي، أم لقلة الامتنان نحوه؟ لا يمكن أن يشكّل كل ذلك سوى تعليل جزئي لاستعصاء مسألة تقسيم الأدوار. إذ حالما يشرع الرجال بالقيام بالأعمال المنزلية، سوف ترتفع قيمتها الاجتماعية. هذا ما يحصل عادة مع جميع «المهن الأنثوية» التي يدخلها الرجال كالرعاية الاجتماعية والتمريض على سبيل المثال. أم أنّ السببَ هو أن نظام العمل هو الذي يصعّب الأمور على الرجال؟ صحيح أن كثيرًا من الوظائف منظّمة بشكل لا يسمح بتقصير ساعات العمل من أجل الاهتمام بالأطفال. ولكن المفارقة تكمن في أن ما يعجز الرجال على فعله، تقوم النساء به بشكل بَدَهي. فالنساء يبحثنَ عادة عن عمل يمكن مُلاءمته مع الواجبات الأخرى، حتى لو اضطررن إلى دوام جزئي، وكسبنَ قدرًا أقلّ من المال، وضحّينَ بإمكانيات الترقي. والمحصلة هي دخول جحافل من النساء إلى سوق العمل، وحصولهنّ على دخلٍ أقلّ نسبيًا.

دعونا ننظر إلى الإمكانات المختلفة التي تملكها المرأة حاليًا من أجل تأثيث حياتها. هناك ثلاث إمكانات تقريبًا، مع السماح لبعض التنوّع ضمنها. الأول هو الخيار الكلاسيكي، أي التخلّي عن العمل المأجور من أجل الالتزام الكامل برعاية الأسرة وشؤون المنزل. الثاني هو الالتزام الكامل بالعمل، أو ما نسميه بـ«تسلق سلم العمل». الثالث هو التوفيق بين الأسرة والعمل. لا شكّ أن خيارات المرأة قد اتّسعت بشكل ملحوظ، حتى لو لم تكن جميعها خيارات حرّة. ذلك أن (عدم) اختيار المرأة للإمكان الكلاسيكي يتعلق بشريكها وفُرَصها في سوق العمل. النساء المثليات مضطرات أن يتسلقنَ سلّم العمل، لأنهنّ لا يستطعنَ الاعتماد على رجل يكسب المال. ونساء أخريات يتوقّعنَ أن يحمل أزواجهنّ جزءًا متساويًا من الرعاية على عاتقهم، ولكن حين يخيب ظنهنّ، وهذا ما يحصل في أغلب الأحيان، سوف يضطررنَ إلى العمل أقل. فمن غير الممكن أن يُرجعنَ الأطفال من حيث أتوا. ولكن ما هي تكاليف وفوائد كلّ نموذج على حدة؟ الإجابة على هذا السؤال ليست مُهمة بالنسبة للمعنيين فحسب، بل لموظفي الرعاية أيضًا. لأن كلّ نموذج يترافق مع مجموعة من المشاكل، أي أن المرأة قد تجابه عاجلًا أم آجلًا نوعًا خاصًا من المشاكل.

وقد حاز النموذج الكلاسيكي باهتمامنا أكثر من غيره، لذلك ندركُ تكاليفه جيدًا. حيث تكلّمت بيتي فريدان في بدايات السبعينيات عن «المشكلة التي لا اسم لها». لا يصبح الشغل المنزلي مرئيًا إلا حين نتوقف عن القيام به. ورغم أننا نفضّل عادة بذل جهودنا من أجل الأشخاص الذين نحبهم، وليس من أجل أشخاص مجهولين في نطاق العمل، فلا أحد يضمن أن المقربين سيُبدون امتنانهم لذلك. تحتاج المرأة إلى شخصية في غاية القوة من أجل القيام بالأعمال ذاتها كل يوم، من دون الحصول على مردود مادي تقيس به قيمة عملها، ومن دون أن يرى أفراد العائلة ما تقوم به، ومن دون المعاناة السرّية من إحساس فقدان الهوية: مَن أنا أكثر من كوني زوجة زوجي وأمًا لأطفالي؟ من أنا بعيدًا عن ذلك؟ زِد على ذلك أن معظم النساء حاليًا لا ينجبنَ عددًا كبيرًا من الأطفال، وارتفع متوسط عمرنا المتوقع، مما يعني أن النساء لن يرعينَ الأطفال حين يصلنَ إلى منتصف العمر. ولكن العودة إلى سوق العمل ليست بالأمر السهل، كما أن ثلثَ العلاقات الزوجية يفشل. وهنا سيظهر التأثير السلبي للاعتماد الاقتصادي الذي اختارته المرأة ضمن النموذج الكلاسيكي: الفقر الجديد. ليست صدفة أن نجد أكبر ارتفاع في الفقر المُحتشم، أي غير المرئي تقريبًا، بين العازبات المسنّات والمطلّقات والأرامل، وكذلك بين الشابات اللواتي يرعينَ أطفالًا بمفردهنّ. وليست صدفة أيضًا أن نسبة الإصابة بالاكتئاب، وبالأعراض الجسد-نفسية الغامضة التي يكرهها الأطباء وتترافق بالاعتماد على الأدوية المنوّمة والمهدئة، هي الأكبر في هذه المجموعة.

أما التي تتسلّق سلّم العمل، أي تختار نموذج الحياة العصرية، فوضعها أفضل في بعض النواحي. المرأة التي تأخذ عملها على محمل الجد، وتطمح إلى تكريس إمكاناتها ومواهبها ومهاراتها المكتسَبة، سوف تضطر أن تتأقلم مع النموذج الرجالي، أي أن تقبل بعملٍ يتطلب منها عدد ساعات أكثر من المتفق عليه رسميًا. هذا يعني أن كثيرات سوف يضطررن للتخلي عن الإنجاب. لا يشكل هذا الخيار مشكلة بالنسبة للنساء اللواتي لا يرغبن أصلًا بالإنجاب، وقد صار عددهنّ أكثر من ذي قبل (حاليًا يبقى عشرون بالمئة من النساء من دون أطفال، مقابل عشرة بالمئة في 1960). أما بالنسبة للأخريات، فيُشكّل هذا الخيار ضغطًا ثقيلًا لا يضطر الرجل أن يقبع تحته في ظروف مشابهة. الأمر الذي ننساه أثناء سعينا لإثبات أن النساء قادرات على الإنجازات ذاتها التي يقوم بها الرجال، هو أن المرأة الوسطية تحقق إنجازاتها بدعم أقلّ بكثير مما يتلّاقاه الرجل الوَسطي عادة. هناك نساء كثيرات تسلّقنَ سلّم العمل، وبقينَ دون شريك ثابت. وما زال صعبًا أن نعثر على رجل يتحمّل، أو يشجّع، أن تأخذ زوجته عملها على محمل الجد كما يفعل هو، أي أن تكون مثله غير متاحة دائمًا لأمور المنزل. هناك طبعًا نساء ليس لديهنّ مانع أن يعشنَ وحيدات، وأخريات يتقاسمنَ العيش مع نساء. ولكن بعض النساء يعتبرنَ أنهنّ يدفعنَ ثمنًا باهظًا لا يدفعه الرجال. كلما ارتفعت مكانة الرجل الاجتماعية، صار احتمال ارتباطه بشريكة أو استبدالها بأخرى أكبر، أما بالنسبة للنساء فالعكس هو الصحيح. فوائد هذا الخيار واضحة، فالنساء مستقلات اقتصاديًا وبمقدورهنّ إنفاق جزء من رواتبهنّ على شراء الخدمات، كأن يتركنَ الأعباء المنزلية لنساء أقل تعليمًا منهنّ، ويرسلنَ ملابسهنّ إلى الغسالات التجارية، ويأكلنَ خارج المنزل. الشيء الوحيد الذي لا يمكن شراؤه بالمال هو تنظيم الحياة والدعم العاطفي، مع أن تلك الأمور في غاية البداهة بالنسبة للرجال المهنيين. التكاليف التي تدفعها النساء واضحة إذن: المجازفة بأن تنفذ الطاقة سريعًا. ويعبّر مصطلح الاحتراق جيدًا عن الإرهاق الحيوي الذي يأتي أحيانًا مُقنَّعًا على شكل أعراض ما قبل سن اليأس أو أزمة منتصف العمر. وتتعرض هؤلاء النساء أكثر من غيرهنّ إلى مخاطر الإدمان على الكحول، ليس بسبب ميلهنّ إلى فعل ما يفعله الرجال فحسب، بل كنوع من المواساة غير الموجودة في مكان آخر، وتخفيف للتوتر أيضًا.

أما النساء اللواتي يحاولنَ التوفيق بين العمل والأسرة، فيتمتعنَ وسطيًا بأعلى مستوى صحة نفسية (بيكر 1995). ومع ذلك، فإن هذا النموذج ليس خاليًا من المشاكل. فهو يتطلب مهارات عظيمة ومقدرات فنية من أجل الدمج بين نظامين مختلفين. ففي العمل ينبغي ألا تُظهر النساء أنهنّ أمهات وزوجات، لأن ذلك حريٌّ بزعزعة الثقة بهنّ كموظفات. ومن ناحية أخرى هنّ مُطالَبات ألا تتأثر إدارتهنّ لشؤون المنزل بعملهنّ. هؤلاء النساء ليست لديهنّ أوقات فراغ، وغالبًا لا يشبعنَ من النوم، ويعرفنَ كل شيء عن الإحساس بالذنب. كما يحق للنساء أن يخترنَ يوميًا الشيء الذي يفضّلن الإحساس بالذنب نحوه: أثناء عملهنّ لأنهنّ تركن طفلًا مريضًا بعض الشيء مع شخص آخر، أو في البيت لأنهنّ يشعرنَ بالتقصير حيال العمل. وليست صدفة أن كثيرات يعانين من عبء مضاعف، فيضطررن أن يتركنَ العمل، أو يعملنَ ساعات أقلّ، أو يبحثنَ عن عمل لا يتطلب منهنّ الكثير. وطبعًا نادرًا ما تتمكن هؤلاء النساء من تطوير مواهبهنّ، بل ستنخفض مكانتهنّ وسطيًا في سوق العمل، في الوقت الذي سترتفع مكانة شركائهنّ الرجال. حين نرى ارتفاع عدد النساء اللواتي خرجنَ إلى العمل، ننسى أحيانًا أن كثيرات يعملن دوامًا جزئيًا، بحيث لا تكفي رواتبهنّ للإنفاق على أنفسهنّ وأطفالهنّ. قرابة نصف النساء الهولنديات يعملنَ خارج المنزل، ولكن ربع النساء فقط قادرات على العيش بشكل مستقل، وعشرة بالمئة فوق المستوى المتوسط. حتى في هذه المجموعة ثمة اعتماد اقتصادي خفي، مع أن امتلاك عمل خاص يساهم إيجابيًا في الشعور بقيمة النفس. باختصار، رغم موجة التحرير التي غيّرت الكثير، إلا أنها لم تحلَّ مشاكلنا بعد. كل ما هنالك أنه صار يحق لنا أن نختار المشكلة التي نفضّلها على غيرها، وهذا مكسب مقارنة مع إمكانات الأجيال السابقة. غير أن لِحرية الخيار الجزئية وجهٌ مظلم: فالفردانية الجديدة تجعل كلّ امرأة على حدَة تميل إلى التفكير، في حال لم تحقق ما تصبو إليه، بأنها هي السبب أو خيارها كان خاطئًا. ألم تكن هي بنفسها التي طمحت إلى إنجاب الأطفال، أو العمل، أو الاثنين معًا؟

حين أروي هذه القصة على جمهور مختلط، فتلك هي اللحظة التي يقف فيها رجلٌ غاضب ليقول: كما لو أننا نحيا حياة سهلة؟! طبعًا هو محق، فالرجال لديهم أيضًا مشاكلهم التي تتعلق بجنسهم. الخيارات المفتوحة أمامهم أقل، وبخاصة حين يهتمون بالالتزام بترميزات الرجولة السائدة. مطلوب منهم أن ينجزوا أكثر ما يمكن، ويكسبوا أكبر قدرٍ من المال، ويتسلقوا أعلى درجات السلم الاجتماعي التي تتناسب مع مهاراتهم. ولكنهم يتلقون كذلك درجةً من الدعم البدَهي من نساء لا يحلمنَ بالحصول على ذلك الدعم ذات يوم. وقد يُصاب الرجال بأعراض خاصة بجنسهم تتناسب مع طرفي أمثولة الرجولة. فمن ناحية يصابون بالتوتر، وبالأعراض التي تُلمّ عادة بالمدراء الذين يبالغون أو يفشلون، فضلًا عن مشاكل في العلاقة العاطفية في حال لم يتبق لديهم وقت وطاقة للاهتمام بالزوجة والأطفال. ومن ناحية أخرى يواجهون مشاكل حين لا يستوفون شروط الرجولة، فلا يجدون عملًا، أو لا يقدرون على الإنفاق على الزوجة والأطفال، أو لا يعثرون على امرأة مستعدة للقيام بالدور التكميلي. هذا ما يسميه جوزيف بليك «توتر الدور الجندري». الإحساس بالفشل ليس محفزًا للصحة النفسية والبدنية.

أحد العوامل الخفية التي تساهم في التوزيع غير المتساوي للأدوار هو الخيار الغيري للشريك. ففي العموم، نتصرف كما لو أن الحب صدفة، وغير قابل للفهم، وبالمحصّلة غير قابل للتأثير به. ومع ذلك لدى الناس، حتى قبل الوقوع بالحب واختيار الشريك، أفكار حول هامش السنّ والمكانة الاجتماعية التي يتمتع بها شريك المستقبل. ويتضح ذلك مثلًا من خلال إعلانات البحث عن شريك/ة. فالنساء بتنَ يفضّلنَ الرجال الذين ينتمون إلى الشريحة العمرية ذاتها ويمارسون عملًا مشابهًا لعملهنّ. أما حين يتقدّم السنّ بالرجال، سيتوجه تفضيلهم إلى فارق عمر أكبر مع الشريكة. التفضيلات غير متوازية إذن، أي أن حال السوق مائل. يصعبُ على الشباب وغير المتعلمين الحصول على شريكة، لذلك تزدهر التجارة بالنساء غير المتحررات (أو بالأحرى النساء غير المستقلات اقتصاديًا) اللواتي يُستجلبنَ من تايلاند أو شرق أوروبا. وكذلك الخيارات ضعيفة بالنسبة للعازبات المتعلمات، ذلك أن الشركاء المحتملين يبحثون عن شريكة أقل تعليمًا وأصغر سنًا. أما الذين عثروا على شريك/ة (مؤقتًا)، فاللافت أنهم يحافظون رغم المنطق التحرري على اللامساواة البنيوية بينهما. عادة يربو فارق السنّ عند الارتباط الأول على سنتين ونصف السنة (لصالحه بالطبع)، ولكنه يرتفع في الزيجة الثانية من سبع إلى عشر سنوات. لا أحد يقول إن فارق السنّ مرتبط أوتوماتيكيًا بفروق في موازين السلطة، إلا أنه يلعب دورًا بكل تأكيد. فغالبًا ما يكون الأكبر سنًا قد سبق الآخر في سوق العمل، فيكون ذلك بحدّ ذاته حجّة للتملّص من مهام الرعاية المنزلية: أعماله أهمّ بالتأكيد، كما أن لا غنى عن دخله. وفي حال أخذنا عيّنة لشريكين شابين، فغالبًا ما سيكون هو أكبر منها، ودخله أعلى منها، وكلاهما يريدان إنجاب الأطفال. لذلك يتوجب على أحدهما أن يعمل أقلّ من أجل العناية بالأطفال. ولكن حين يأتي الأطفال، فهم يحتاجون إلى دخلٍ معقول. ومن دون التفوه بأي كلمة حول التحرر أو المساواة، سيكون من العملي أن تتخلى هي عن عملها، جزئيًا أو كليًا، ويحتفظ هو بدوامه الكامل، وليس مستبعدًا أن يعمل أكثر. الأطفال هم أهمّ عامل يتنبأ بانحدار مكانتها أثناء الزواج، وارتفاع مكانته. كما يلعب فارق السن في العلاقات الغيرية دورًا بطريقة أخرى. فبمقدور الرجال حتى سنٍ متأخر أن يعثروا على شريكة، لذلك يكررون تجربة الزواج أكثر وأسرع من النساء. أربعون بالمئة من النساء المطلّقات يشكّلن – على الأقل مؤقتًا – أسرةً مع أطفالهنّ، مقابل ثمانية بالمئة من الرجال المطلّقين. وتواجه أمّ الأطفال الصغار صعوبات في إيجاد شريك ٍجديد. ألا تلعب تلك الأمور دورًا في قرار الطلاق؟ وألا يَحدثُ أن يقارن الرجل زوجته بالنساء الأخريات، والمرأة زوجها بالوحدة أو مواجهة العالم بمفردها؟ (كارتر 1991). لذلك من اللافت أن معظم طلبات الطلاق ترفعها نساء!

كيف نفرّق بين أسباب اختلال موازين القوّة في العلاقة الغيرية وبين نتائجه؟

في الستينيات والسبعينيات كشفت بعض البحوث حول السُلطة في الزواج عن نتائج متفائلة: ثمة عدد متزايد من الشبان والشابات ممّن شرعوا يتقاسمون المسؤوليات والقرارات. كما تراجعت أمثولة الزواج التقليدي الذي يتوقع أن يَرأس الرجل وتُطيع المرأة. وفي محلّ اللامساواة البنيوية جاء زواج الشراكة الذي يوزّع الحقوق والواجبات بالتساوي. في تلك الفترة، لم يرَ معظم الباحثين أي تناقض بين أمثولة التساوي وواقع أنه ما زال هناك توزيع أدوار بين الجنسين، ولم يراعوا تأثير ذلك التوزيع على موازين القوّة. فاستنتجوا أنه غالبًا ما يتخذ القرارات في «مجاله»، أي كل شيء يخصّ عمله، وأنها غالبًا ما تتخذ القرارات في «مجالها»، أي الأمور المنزلية. وقد عبّرَ عالم الاجتماع الهولندي، برام سوان، عن تلك النقطة قائلًا: «لقد انتقلنا من إدارة الشؤون المنزلية بالأمر إلى إدراتها بالمساومة». للأسف لم يقل أكثر من ذلك، ولم نكتشف مَن يربح المساومة أكثر من غيره. فالسُلطة تتعلق بسؤال مَن الذي يتخذ القرار حول مَن سيتخذ القرار حول ماذا. إذا نظرنا إلى بحوث ذلك الزمان بعيوننا الحالية، ومن دون بداهة فكرة أن النساء والرجال مسؤولون عن مجالات مختلفة، فسنرى أن العلاقات أقل تساويًا مما استنتج الباحثون وقال الشريكان وقتئذ. الأزواج العصريون يفضّلون أن يروا أنفسهم كشركاء متساوين بالقيمة، لأن الأسرة التقليدية فقدت شعبيتها. ولكن ما زالت ثمة فجوة كبيرة بين الأمثولة والواقع. فقراراته التي يتخذها في مجاله، أي عمله، تؤثر عليها أكثر مما تؤثر قراراتها في مجالها عليه. فعمله يحدد مكان سكن الأسرة، وما هي الظروف المعيشية، وأحيانًا ما إذا كان من الممكن أو المستحسن أن تعمل الزوجة خارج المنزل. أما قراراتها حول شؤون المنزل ووجبات الطعام ولون الستائر، فلا تؤثر كثيرًا عليه.

لا شك أن للمال دوره أيضًا. ففي الزيجات العصرية يُعتبر دخل الرجل (الأعلى) جزءًا من «المال المشترك». وغالبًا ما يقول الزوجان أن لا فرق مَن منهما يكسب المال. ومع ذلك تشعر النساء اللواتي لا يكسبنَ المال بأنفسهنّ أنهن مضطرات إلى طلب إذن من أجل شراء أشيائهنّ الخاصة، بينما لا يقف شيء أمام إنفاقه على نفسه – على عكس الكليشيه الذي يربط التبذير بالنساء. لعل سبب الحكم المسبق هو أن الرجال يتركون مسؤولية التبضّع لزوجاتهم، فلا يعرفون تكاليف المعيشة. ولكن حالما يُطرح موضوع الطلاق، سيتبدّى أن المال مالهُ بالدرجة الأولى. لذلك تتخذ الشجارات حول النفقة ومصاريف الأطفال أبعادًا أسطورية: نسبة كبيرة من الرجال لا يرفضون دفع النفقة لطليقاتهم فحسب، بل يمتنعون كذلك عن دفع مصاريف الأطفال حالما يُحرمون من المقابل. وهكذا تنكشف التجارة التبادلية المتخفية خلف علاقة الحب حين كانت لا تزال على ما يرام. ورغم أن هناك استثناءات على القاعدة (لطالما سمِعنا عن الملايين التي كسبتها طليقات الأمراء ولاعبي الكرة ونجوم السينما، ولكننا لا نسمع شيئًا عن اللواتي يضطررن للاعتماد على الإعانة الاجتماعية)، إلا أن الرجال المطلّقين يتراجعون ماديًا بدرجة أقل من النساء بعد الطلاق. وطبعًا سيلعب ذلك دورًا في الشجارات.

ثمة بعض الأساطير حول السُلطة في الحياة الزوجية. إحدى تلك الأساطير هي أن النساء في الطبقات الاجتماعية الدنيا يتحكّمنَ بأزواجهنّ. لذلك قال الكاتب الهولندي، هاري موليش، في إحدى المقابلات التي أجريت معه: «الرجال الشعبيون مقموعون من قبل النساء الشعبيات. فقط في بعض الطبقات النخبوية لا يحصل ذلك. بالعموم يتحمّل الرجل الشعبي تأنيب رئيس عمله أثناء النهار، وحين يعود إلى منزله ويغيّر مكان أصيص الزرع، ستقول زوجته: اترك من يدك! باختصار، هو مقموع طوال اليوم». (لذلك موليش ضد ذلك النوع الصارم من النِسوية، بحسب قوله). ولكن على ماذا بنى أن المرأة في الطبقات الاجتماعية الدنيا تملك سلطة أكثر من الرجل؟ على لا شيء! الواضح هو أن التصوّرات حول الأنوثة والذكورة تختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى. وطبعًا تلك الزينة العاجزة التي تسمى الأنوثة الحقيقية في الطبقات العليا، لن تنفع مع الطبقات الدنيا، لأن الجميع مضطرون إلى المشاركة في المعيشة. ففي طبقة العمّال القديمة، كان من المتعارف عليه أن يسلّم الرجل راتبه في المنزل، ليحصل بالمقابل على «مصروف». ولكن أن تدير المرأة شؤون المنزل المالية، لا يعني أن لديها سلطة أكبر. حين يكاد يكون المال كافيًا للاحتياجات المعيشية الأساسية، سيتطلب الأمر كثيرًا من المهارات الفنية لترقيع الحال. ولكن حالما يزداد المال، وتتعدد الخيارات، سيستلم الرجل المال وتأخذ المرأة مصروفًا لتسيير الشؤون المنزلية. حتى أن النساء في بعض أسر الطبقة المتوسطة والعليا لا يعرفنَ كم يكسب أزواجهنّ.

لدينا بحثان يسلّطان الضوء حول مسألة فروق السُلطة بين الرجل والمرأة في الزواج. ففي كتابها سُلطة البداهة تقدّم آفكه كومتر تقريرًا عن بحثها الذي ضمّ ستين زوجًا وزوجة من طبقات اجتماعية مختلفة. وقد أجرت الباحثة مقابلات منفصلة مع الزوجين حول علاقتهما. وبدلًا من أن تطرح أسئلة حول تقاسم المسؤوليات والقرارات، والتي قد تحفّز على إعطاء أجوبة «مرغوبة اجتماعيًا» وتصوير الواقع أجمل مما هو عليه، فقد سألت كومتر عن الخطط المستقبلية التي كانت لدى الزوجين قبل الزواج وإلى أي مدى تحققت، وعن رغبات التغيير التي نشأت أثناء الزواج وإلى أي مدى تمّ الشغل عليها. وقد حطّمت نتائج بحثها ما تبقى من الصورة المتفائلة عن الزواج العصري المبني على المساواة. إذ أن أربعةً وستين بالمئة من الرجال حققوا خططهم المستقبلية بخصوص العمل، مقابل ثماني وثلاثين بالمئة من النساء. هذا يعني أن النساء قد اضطررن إلى التنازل وسطيًا أكثر من الرجال. والأمر نفسه ينسحب على رغبات التغيير. فرغم الأساطير التي تقول إن الرجل يحكم خارج المنزل، والمرأة تحكم داخل المنزل، كشف البحث أن النساء مقارنة مع الرجال لا يحققنَ ما يطمحنَ إليه حتى داخل المنزل. على سبيل المثال: واحد وتسعون بالمئة من النساء يقمنَ بالأعمال المنزلية بمفردهنّ تقريبًا. ومن بين هؤلاء حاولت ثماني وستون بالمئة تغيير الوضع، ولكنها استسلمت في آخر المطاف. كما تتحمل ثلاث وتسعون بالمئة أعباء الأطفال الكاملة خلال الأسبوع، وأربع وخمسون بالمئة يرغبن بتغيير الوضع من دون فائدة. كما يقول ثمانية وعشرون بالمئة من الرجال أنهم يرغبون بقضاء وقت أطول مع أطفالهم. نستطيع تخمين ما الذي يمنعهم، شريطة أن تكون تلك الرغبة جدية فعلًا، ولا تشبه ما يقوله رجال السياسة عادةً حول أسفهم أنهم لم يتمكنوا من رؤية أطفالهم كفاية بسبب منصبهم السياسي. كثيرون يقولون إنهم يرغبون بقضاء وقتٍ أطول مع أطفالهم لو سمحت ظروف عملهم بذلك. غير أن النساء يحاولنَ التأثير على عملهنّ من أجل أطفالهنّ، أو يبحثنَ عن عمل يترك المجال مفتوحًا، أو يقبلنَ بدخل أقل. ولكن هل يفعلنَ ذلك طواعية أم لأنهنّ لا يملكنَ خيارًا آخر؟ وألا تُصعّب النساء الراغبات بمشاركة الزوج في أعمال المنزل الأمورَ عليه، لأنهنّ غير قادرات على التخلي عن إدارة أمور المنزل، أو لا يثقن أن أبا الأطفال سيكون مُتقِنًا مثلهنّ، أو لعلهنّ يخشين فقدان الساحة حالما يصبح لا فرق بالنسبة للطفل إن توجه إلى أمه أو أبيه بعد سقوطه على ركبته؟

كذلك العلاقة نفسها معرّضة لرغبات التغيير: توزيع الاهتمام. نساء كثيرات يقلن إنهنّ لا يحصلنَ على تقدير للمجهود الذي يبذلنه، ويرغبنَ أن تؤخذ مشاعرهنّ بالحسبان، وينزعجنَ من كونهنّ دائمًا الشخص الذي يفتح المواضيع التي تحتاج للنقاش. بينما الرجال أكثر رضا عن قدر الاهتمام والتقدير الذي يحصلون عليه. فقط في مسألة الجنس، يتعادل الرجال والنساء في رغبة التغيير، وإن اختلفت الرغبات للأسف. أربع وستون بالمئة من النساء يرغبنَ بالتغيير في مسألة الاهتمام والمشاعر، وفي جوّ الحميمية قبل الشروع بالجنس، بينما يتشكّى ستة وخمسون بالمئة من الرجال من أن زوجاتهم لا يبدينَ الحماسة حيال الجنس، ونادرًا ما يقمنَ بالمبادرة أو يحاولنَ شيئًا مختلفًا. لقد صدر البحث في عام 1985، أي أنه ما زال حديثًا، ويبدو أنه يثبت جميع التنميطات: النساء عاطفيات والجنس الأكثر ميلًا إلى العناية، والنساء يرغبنَ بالحب والرجال بالجنس. ولكن النقطة المهمة هي أن كومتر نجحت في إظهار عدم الرضا من خلال الأسئلة التي طرحتها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تفشل النساء في المساومة حول رغباتهنّ داخل الزواج، مع أن الفولكلور يعتبره ساحة النساء بامتياز. في الأدب الرائج، كالذي كتبته ديبورا تانين على سبيل المثال، تتمّ الإشارة إلى الاختلافات بين أساليب المساومة والتواصل التي يعتمدها الرجال والنساء، كما لو أنهم بحاجة إلى معجم من أجل إجراء أبسط النقاشات. غير أني أعتقد أن الأمور أعقد من ذلك، وهذا ما تثبته نتائج البحوث الأحدث والأعمق. إذ أنها تكشف أن النساء هنّ المبادرات غالبًا في طرح المسائل الصعبة، ويفكرنَ طويلًا باللحظة المناسبة: حين لا يتواجد أشخاص آخرون، ولا نكون في مكان عام، وليس بعد عودته متعبًا من عمله. أما الرجال، فلا يبادرون كثيرًا، بل يحاولون التهرّب من زوجاتهم عبر التجاهل، ورفض الحلول المطروحة من دون تقديم بديل، أو الإشارة أخيرًا إلى «انفعالها» الشديد، وطبعًا لا بدّ أنها ستنفعلُ في آخر المطاف. والنساء يخرجنَ عادة راضيات في حال تمّ الإصغاء إليهنّ، أو اتُخِذت خطوة رمزية نحو الحلّ، حتى لو كانت أقلّ مما كنّ يطمحنَ إليه. ويرضى الرجال حين لا يضطرون إلى تغيير الكثير ولا يتحوّل الموقف إلى دراما. هذه الأساليب تتوافق مع ما قالته نيلكه نيكولاي حول أن النساء غالبًا ما يخشينَ فقدان التواصل، بينما يخشى الرجال فقدان رجولتهم. وبينما تتجنب النساء التجريح والضغط ولا يطلبنَ كل ما يُردنه خوفًا من وصمة «المتذمرة»، أي المرأة التي تخلق المشاكل. بمعنى آخر: أثناء الشجارات تميل النساء إلى إضافة الماء إلى النبيذ، أي التساهل، حفاظًا على العلاقة. (ما زلنا نتحدث عن الحالات الوسطية، وليس عن الفروق المُطلقة بين الجنسين، أي أني لا أقول إن النساء لا يتشاجرن بقوّة، ولا يتنازل الرجل أبدًا في سبيل حفظ الودّ).

وتُفرّق آفكه كومتر بين أنواع السُلطة. لدينا أولًا السُلطة الظاهرة، العلنية، حيث يدافع الشخص عن رغباته على الملأ، ويشير إلى معقوليتها، ولا يتجنب الشجار إن احتاج الأمر، ويتجرأ على التهديد بالعقوبات. ويبدو أن الرجال يستخدمون السُلطة الظاهرة أكثر من النساء. ولكن حتى لو كانت ثمّة صراعات علنية، فقد يكون هناك فروق في السُلطة. وهذا ما تسميه كومتر بالسُلطة الخفية. ذلك أن السُلطة لا تتمظهر فقط عبر المواضيع المطروحة على الطاولة، ولكن عبر الأمور التي لا تتم مناقشتها. الطرف الأضعف يتأقلم ويبلع ويستبق النتائج السلبية المحتملة ويساوم قبل أن ينقلب الأمر إلى شجار. ويكشفُ البحث أن النساء ميالات عمومًا إلى تجنّب الصدامات، وأن ثقتهنّ بتحقيق رغباتهنّ من خلال السُلطة الظاهرة أضعف من ثقة أزواجهنّ – وهذا ما أثبتته أيضًا البحوث المذكورة آنفًا. وثمة كذلك نوعٌ ثالث من السُلطة، وهي السُلطة غير المرئية، أو سُلطة البداهة. وتعتمد تلك السُلطة على التصوّرات المُستدمجة وغير الواعية غالبًا حول ما هو «جزء» من الرجولة والأنوثة، ما هو العادي أو «الطبيعي» الذي من خلاله ينظر كلٌ من الرجل والمرأة إلى نفسيهما وبعضهما. فيقول الرجل: «هي لديها وقت أكثر لتلك الأمور»، ناسيًا أنهما قسّما العمل بهذه الطريقة كي يكون لديها وقت أكثر. أو: «هي تفهم في هذه الأمور»، ناسيًا أن العناية بالأطفال يتم التدرّب عليها وليست بالضرورة من المهارات الخلقية للأنثى. وهي تقول: «هو هكذا، لا يحب تدبير شؤون البيت أبدًا»، ولكنها لا تسأل نفسها إن كانت هي تحب ذلك. وحول الجنس: «حاجة الرجل أكبر في جميع الأحوال» و«الرجل غازٍ في طبعه». وتكتب ريشل هارموستين في مقالتها الجنس والكذب والصداع (1991) أن الرجل والمرأة يتفقان ضمنيًا على «حق» الرجل في الحصول على الجنس، لأنه بذل مجهودًا هائلًا في جلب المال للأسرة.

ورغم اختلاف المنهج، تتوصل أرلي هوكسشيلد، «عالمة العواطف» الأميركية، إلى النتائج نفسها التي حصلت عليها كومتر. لم تقم هوكسشيلد ببحث كبير تطرح من خلاله أسئلة نموذجية، بل غاصت في العمق. فقد تابعت أحوال عددٍ من الأزواج والزوجات لفترة طويلة. كانت تسكن مع الزوجين كأحد أفراد العائلة، وتحاول عدم جذب الانتباه إليها. كتابها التحوّل الثاني هو كوميديا ورواية حزينة في آن. وقد ابتكرت هوكسشيلد مصطلحين مفيدين، أولهما هو «الاستراتيجية الجندرية». فالرجال والنساء لديهم تصوّر مثالي حول أنفسهم كرجل أو امرأة، فضلًا عن تصوّر مثالي حول العلاقة. وحين يتصادم التصوّران، سينتج الصراع. ويكون الحلّ في الطلاق والبحث عن شخص آخر، غير أن هذه الخطوة حاسمة فعلًا. لذلك ثمة حلول أخرى، غير واعية نوعًا ما، لردم الفجوة حين يفشل الواقع. كلمة «استراتيجية» توحي بخيار واع، ولكن العكس صحيح غالبًا. على سبيل المثال: المرأة تعتبر نفسها متحررة، وتملك تصوّرًا مثاليًا حول العلاقة كزواج شراكة يسمح بتقاسم العناية والمسؤولية. ولكنها رغم المحاولات على مدار سنوات، لم تنجح بجعل زوجها يشاركها المهام. لذلك يتعرّض الزواج إلى ضغوطات كبيرة. ولكن عندما تعود هوكسشيلد بعد سنة، سترى أن المرأة باتت راضية والزواج مستمر. وتقول تلك المرأة إنهما اتفقا على إعادة تقسيم المهام: هو يقوم بـ«الخارجي»، كالحديقة والسيارة والكلب، وهي تقوم بـ«الداخلي»، أي شؤون المنزل بأكملها والأطفال. وهكذا أنقذت تصوّرها عن نفسها كامرأة متحررة، وأنقذت زواجها، وما عدا ذلك فهي تفضّل أن تغلق عينيها كي لا ترى أنها تشتغل أكثر منه. هذا مثال عن الاستراتيجية الجندرية.

والمصطلح الثاني الذي ابتكرته هوكسشيلد هو «اقتصاد الامتنان».إذ تبقى العلاقة قائمة طالما أن الطرفين يشعران أن ثمة توازنًا تقريبيًا بين ما يقدّمه الشخص للآخر والاعتراف الذي يتلقاه لقاء ذلك. ولكن هذا لا يفضي بالضرورة إلى القِسمة العادلة، فالشعور باستحقاق الامتنان أو أنك مدين للآخر بالامتنان يتلوّن جندريًا من خلال تصوّرات مُستدمَجة حول الأنوثة والذكورة. على سبيل المثال: امرأة تكاد تنهار تحت وطأة الأعباء المزدوجة. غير أن الزوج يعتقد أنه يقدّم هدية حين يعرض عليها أن تتوقف عن عملها، ولا يفهم لماذا لا تشعر زوجته بالامتنان. مثال آخر: الزوجة تكسب أكثر من الزوج، وهذا ما يستصعبه الرجال في أغلب الأحيان. تَصوّره عن نفسه، أي أنه يجب أن يكسب أكثر، لا يتماشى مع الواقع. لذلك سوف يستخدم «الاستراتيجية الجندرية» مطالبًا من زوجته أن تظهر امتنانها لأنه يتحمّل كلّ هذا الأذى لكونه رجلًا عصريًا. مما يضطرها أن تفعل شيئًا لتعبّر عن الامتنان. لذلك ستحاول إعادة الأمور إلى نصابها عبر بذل جهد مضاعف، مقارنة مع النساء الأخريات، لتلبية احتياجاته داخل المنزل. والمحصلة هي أن تكون ساعات عملها أكثر منه داخل المنزل وخارجه. وهذه الآلية تشرح ظاهرة لاحظتها هوكسشيلد أيضًا، وهي أنه لا توجد علاقة خطية بين عمل المرأة خارج المنزل ومشاركة الرجال في أعمال المنزل. وما قد يَظهر للعالم الخارجي على أنه زواج متحرر يسمح للمرأة الالتحاق بمشوارها المهني، يكون أحيانًا زواجًا تقليديًا من الداخل. وتقترب هذه الظاهرة مما سمّته كومتر «سُلطة البداهة»: أي تلك التصوّرات المُستدمَجة التي لم تستطع حركة التحرر أن تتخلص منها بعد خمس وعشرين سنة. مثلًا: هو يخرج إلى عمله ويشعر أنه يفعل ذلك من أجل أسرته. لذلك يعتقد أنه يستحق ممارسة أوقات فراغه حالما يعود إلى المنزل، ويُستحسن أن يُترك بحاله. أما حين تخرج هي إلى العمل، فستخشى التقصير حيال أسرتها. وحالما تعود إلى المنزل، ستشعر أن عليها تعويض أمر ما. وهكذا يستمر تأثير تلك التصوّرات غير الواعية حول مهام الجنسين، حتى ولو بدا الوضع متساويًا ظاهريًا طالما أن الاثنين يخرجان إلى العمل ويكسبان المال.

وتقول هوكسشيلد إننا إذا جمعنا العمل المأجور وغير المأجور، سنرى أن النساء الأميركيات يعملنَ وسطيًا شهرًا في السنة أكثر من الرجال، ويكسبنَ أقل منهم بكثير. الوضع في هولندا يختلف قليلًا، وبخاصة لأن الأميركيات يواظبنَ أكثر من الهولنديات على دوامٍ كامل. لا يوجد لدينا فرق كبير بين عدد الساعات التي يعملها الرجال والنساء، ولكن الفرق الأكبر يكمن في نوعية العمل: مأجور أو غير مأجور.

والنتيجة المثيرة في بحث هوكسشيلد هي أن سُلطة البداهة والاستراتيجية الجندرية غير الواعية تقطعان الطريق على التوافق بين التصوّر المثالي للزواج والتقسيم الفعلي للمسؤوليات. ففي بعض الزيجات التي تعتمد التصوّر التقليدي لتوزيع الأدوار، يعمل الرجال أكثر مِن ما يسمى بالزيجات العصرية. ولكن حتى في العلاقات التقليدية، فالاستراتيجيات الجندرية موجودة للحفاظ على التصوّر المثالي للعلاقة وتصوّر الرجل والمرأة حول نفسيهما. فالمرأة التي تعتقد أن كسبَ المال من مهام الرجل، وتشعر بالأمان والأنوثة طالما أنه يقوم بذلك الدور، قد يعجبها أن تخرج من المنزل وتصرف على نفسها من مالها. لذلك ستصرّ على أنها تقوم أحيانًا بأعمال بسيطة أو أنها تكسب المال لشراء الكماليات فقط. كما أن بعض النساء التقليديات بارعات في تشغيل أزواجهن في المنزل، من دون إيذاء تصوّرهم حول أنفسهم، من خلال لعب دور العاجزة عن بعض المهام: لا أفهم بالتقنيات، لا أعرف كيف أصلّح تلك المكواة، أو زوجي يطبخ الرز أحسن مني بكثير. ويمكن شمل المرض أيضًا ضمن الاستراتيجيات التي تجعل الرجل يساعد كنوع من الاستثناء على القاعدة الذي لا يتعارض مع تصوّره حول رجولته.

كيف نعمّق فهمنا لاستعصاء اختلال السُلطة ضمن العلاقات التي من المفترض أنها، بخلاف منظومة العمل، لا تعتمد على التراتبية، بل توحي بتوقعات حول التبادلية والمساواة في القيمة؟ كنتُ قد ذكرتُ بعض العوامل: استمرارية اللامساواة في العالم الخارجي وتأثيرها على الزواج من خلال عدم تساوي الدخل. فضلًا عن سُلطة البداهة التي تعبّر عن نفسها من خلال تصوّرات حول ماذا يجب على الرجل الطبيعي والمرأة الطبيعية أن يفعلاه ويكوناه ويحصُلا عليه. ولكننا نستطيع الغوص أعمق، لنبحث مع نانسي تشودورو في تأثيرات نمو الشخصية الباكر، أي أعمق الطبقات الشعورية وغير الواعية. غالبًا ما تشعر النساء بأنفسهنّ «مكتملات» حين يكنّ على تواصل، ويرتبط شعور المرأة بقيمتها باستمرار العلاقة، ولعلّ هذا أحد أسباب بقائها ضمن العلاقة حتى لو لم تحصل على ما ترغب منها. يبدو أن كثيرات غير قادرات على التفريق بين ما يردنه لأنفسهنّ وما يردنه للعلاقة، وهذا هو بالضبط ما يشتغلنَ عليه في الجلسات العلاجية أو ضمن المجموعات النسائية: ماذا أريد أنا؟ من أنا؟ أما الرجال، فقد تعلّموا أن يشعروا باستقلاليتهم بشكل أفضل، غير أننا نعلم كذلك أن تلك الاستقلالية زائفة جزئيًا وترتبط في كثير من الأحيان بالخوف من ضرورة الاعتماد. وفي اللحظة التي توسّع المرأة حدود أناها، وتقول «هذا ما أريده»، قد يصاب الرجل بخوف طفولي من أنه لن يتلقى العناية تلقائيًا، وأن الآخر كائنٌ لديه ذاتيته. وهذا ما يستدعي أصداء من الماضي: الأم ليست له لوحده. حينئذ سوف يُجبر أن يعترف أنها ليست الوحيدة التي تحتاجه، بل هو يحتاجها أيضًا، وكثير من الرجال يؤلمهم ذلك. قد تكون تلك هي اللحظة التي يهرب فيها إلى عقلانيته الزائفة، أو يهرب من الباب حرفيًا، أو يحاول استعادة ثقله وسيطرته على الوضع عبر الضرب. لقد تعلّمنا من فولكلورنا الغربي أن ننظر إلى المرأة على أنها الجنس الأضعف. ولكننا نعلم أيضًا أن وضع الرجل الذي يفقد زوجته فجأة، لأنها هربت أو ماتت، سيكون أسوأ بكثير من المرأة التي تفقد زوجها. ففوق الحزن العادي، يصاب الرجل بالحيرة. إنكار اعتماده عليها كل تلك الفترة، يجعل وقع مصابه أقوى من المحتمل. إنكار الاعتماد هو الذي يُشعر الرجال أن النساء يسيطرنَ عليهم. فالخوف من سيادة النساء أكثر بدائية وأعمق من خوف النساء السطحي من سيطرة الرجال. ونلمسُ ذلك في لغتنا اليومية: لدينا مروحة من الشتائم التي تتناول المرأة المسيطرة (مسترجلة، مشكلجية، حسن صبي وغيرها) وذخيرة تتناول الرجل الضعيف (مايع، مُخطة، مَرَة وغيرها). ولكن ليست لدينا مصطلحات للنساء اللواتي يسمحنَ باللعب بهنّ، ذلك أن خضوع المرأة أكثر من عادي. كذلك ليست لدينا مصطلحات سلبية للرجال المسيطرين، إلا إذا استثنينا كلمة «أبو عنتر» التي لن تُضايق عنترًا حقيقيًا.

يمكننا وصف الصراع الجوهري لدى الرجال على أنه الحاجة إلى الاعتماد على النساء وعدم الاعتراف بذلك. إذا كان هذا صحيحًا، فسوف نفهم بشكل أفضل من أين جاءت المقاومة التي يُبديها الرجل حيال العناية بالعلاقة والأسرة (ما خلا كسب المال). لا يتمّ ربط تلك العناية بـ«الأنوثة» فقط (طالما بقينا نُعرّف الرجولة على أنها عكس الأنوثة، فإن كلّ إيماءة أو إحساس أنثوي سيكون خدشًا للهوية التي لم تتحقق إلا بعد جهد كبير)، بل ثمة دافع عميق لتصديق أن العناية من مهام المرأة الطبيعية.

وقد عبّر باري جوردن وريتشارد ميث، معالجان نفسيان يشتغلان بشكل مكثف مع الرجال، بالشكل التالي: «قد يكون رفض المشاركة بتقديم العناية تعبيرًا عن حاجة خفية إلى الاعتماد، والاستناد على شخص آخر، للتخلص من الضغط الشديد الذي تسببه مسؤولية كسب المال. من الأسهل للرجل أن يفكر أن عمله الشاق يعطيه حق الاتكاء إلى الوراء لتلقي العناية، بدلًا من طلب العناية والعطف بشكل مباشر. لأن هكذا مصارحة سوف تكشف عن الهشاشة والخوف من أنه ليس قادرًا على كل شيء بمفرده. مع أنه ينظر إلى القدرة على كل شيء وعدم الحاجة للمساعدة على أنها جوهر الرجولة الناجحة». بمعنى آخر، إذا كان لديه حق بتلقي العناية، فلن تكون رغبته بتلقي العناية علامة ضعف.

إذا نظرنا إلى الأمور بهذه الطريقة، فسرعان ما سيتضح ما هو سبب المقاومة العنيفة ضد تحرر المرأة. فكثير من الرجال الذين يدركون معقولية «القِسمة العادلة» من حيث المبدأ، أو نظريًا، يظهرون عند الجد غير قادرين على تقبّل ذلك عمليًا. وافتراض أن السبب هو التمسك بالامتيازات والسُلطة يبدو لي تبسيطيًا، لأننا قادرات على تصوّر ارتياح الرجل لعدم اضطراره إلى حمل كل تلك المسؤوليات بمفرده، بل تقاسمها مع الآخر. مَن يرفض تَقاسُمَ السُلطة، ينبغي أن يكون لديه الدوافع الكافية للتفرد بها، حتى لو بالخفاء. فالنساء اللواتي يشاركنَ الرجال ساحة العمل يَحرِمنَ الرجال من إمكانية إثبات الرجولة «الحقيقية»، طالما أن تلك الرجولة مبنية على القيام بأشياء لا تقدر عليها النساء. الشطرنج. القيادة. أن تكون شرطيًا أو رجل إطفاء. ولتزيد الطينة بلّة، النساء يرغبن بتقاسُم المهام المنزلية أيضًا. هذا يعني أن ترميزات الرجولة بدأت بالانهيار على جبهتين في آن. غير أن الالتفاف على الوضع من خلال اختيار الشريك غير المتساوي، يساعد على إصلاح الأمور قليلًا. مرّ وقت طويل حتى فَهمتُ لماذا يصعب على كل هؤلاء الرجال أن تكسب شريكاتهنّ مالًا أكثر منهم. كنتُ أتساءل: ما الفرق؟ يا للسذاجة! حتى الآن لا تتجاوز نسبة العلاقات الغيرية، التي يكون دخل المرأة فيها يساوي أو أعلى من الرجل، على سبعة بالمئة. وحتى لو أخذنا بالحسبان أن دخل المرأة الوسطي أقلّ عمومًا، إلا أن نسبة سبعة بالمئة أقل من أن تسببها الصدفة فقط. وطبعًا هناك طريقة أُخرى لفهم ذلك، فقد يكون الهدف هو إبقاء النساء غير مستقلات اقتصاديًا، مما يعوّض – على مستوى أعمق – ذلك الاعتماد العاطفي والجنسي المحسوس والمرفوض. وقد عبّرت ليليان روبين في كتابها الغرباء الحميميون كما يلي: «لطالما أخطأنا حين اعتقدنا أن استقلالية الرجال الاقتصادية تجلب معها استقلاليتهم العاطفية، وأن اعتمادية النساء الاقتصادية مؤشر على عدم استقلالهنّ العاطفي».

وقد شرعت تلك المؤامرة الصامتة بالتزعزع مع ارتفاع صوت النساء المُطالِب بأماكنهنّ خارج المنزل، وبالتالي بتقسيم عادل للأدوار داخل المنزل. ولكن يبقى السؤال إلى أي مدى يمكننا تحميل ترميزات الرجولة كامل مسؤولية جمود عملية التحرر. وكم امرأة ترتبطُ هويتها الجندرية، أي إحساسها الخاص بكونها امرأة، بالحفاظ على العلاقات، بعدم قدرة الآخر على الاستغناء عنها، فتشعر بالهلع حالما يتمّ التقسيم الفعلي للأدوار، ويظهر أن احتياج زوجها وأطفالها إليها أقلّ مما كانت تتوقع. وحين نلاحظ معاناة الرجال من تصوّرات سلطة الأمومة المُطلقة، وأنهم ما زالوا كبالغين يعكسونها على النساء، نتساءل إلى أي مدى استدمَجت النساء بأنفسهنّ تلك الهوامات حول السُلطة المُطلقة وبتنَ يفخرنَ بها سرًا. ألمسُ ذلك من خلال الملاحظة المتكررة، إلى ما لا نهاية، التي تقدّمها النساء حالما نتحدث عن الفروق بين الجنسين: ولكن ألا تربي الأمهات الأطفال، يجب إذن تربية الصبيان بطريقة أخرى! مع أن ممارسة الأمومة عمليًا توضّح كم هي محدودة سُلطة الأمهات. كما ألمسُ ذلك في هواية النساء الفظيعة بتغيير الرجل حتى يتطابق مع التصوّر المثالي. ورغم أنهنّ قلما ينجحنَ، إلا أن لا شيء يعيقهنّ عن مواصلة المحاولة. الرجل السابق كان خطأ، ولكن هذا الرجل مختلف. وليس مهمًا أن حبيباته السابقات لم ينجحن بتغييره، فهو لم يكن قد عرفها بعد. ولذلك تغنّي دوري بيرفين: «كنتُ سأقدر عليه لو التقينا فقط».

مسألة السُلطة والعجز في العلاقة بين النساء والرجال مرتبطة بشكل معقّد بالموضوعية والذاتية. على سبيل المثال: هي تحاول الخروج من شجار مزعج لأنها خائفة، بيد أن محاولاتها بالانسحاب تُشعره بالخوف والعجز مما يحضّه على العنف، الذي ستفهمه بدورها على أنه سُلطة. وبالمقابل، قد تشعر هي بالعجز حين يغادر البيت غاضبًا، فتحاول منعه، فيفهم عجزها على أنه سُلطة تمارسها ليخرج عن طوره (بورك ودانيال 1995). موضوعيًا يُعتبر العنف الفيزيائي أحد أوضح أشكال العنف التي يمكننا تصوّرها. وحتى لو لم يعد الزوج يكيل الصفعات، فالتهديد بحد ذاته كافٍ. كثيرات اللواتي خبِرن العنف سابقًا، فيحاولنَ الاستباق من خلال قراءة تعابير الوجه ولغة الجسد وتأويل المزاج، على أمل ألا تصل الأمور إلى ذلك الحد (رومكينس1991، 1992). ويُمكن استخدام العنف كذلك كاستراتيجية جندرية، أو استراتيجية ترهيب. ولكن بات واضحًا أن الرجال المعنيين قلّما يشعرون بسُلطتهم، وأن العنف يزداد احتمال وقوعه حين يشعر الرجل بالعجز. و يقول الخبيران بـ«العنف المنزلي»، دوباش ودوباش، إن إمكانية ممارسة العنف الذكوري تزداد حين يعدم الرجل الوسائل التي تحمي سيادته وسيطرته. وقد يأتي ذلك التهديد من الخارج بالنسبة للرجال الذين يشعرون أنهم فاشلون اجتماعيًا، أو من الداخل حين يتزعزع ميزان السُلطة داخل العلاقة، كأن يصبح دخلها أعلى من دخله، أو تستقل بنفسها، أو تُشعره أنها ليست بحاجة إليه، أو لأنه يحتاج إلى طلب الحب والاهتمام بدلًا من أن يحصل عليهما تلقائيًا. ثمّة عامل اجتماعي يلعب دورًا في نشوء العنف، إذ تتفاقم وتيرته في المجتمعات التي تعرّف «الرجولة» على أنها عكس «الأنوثة»، فتركز على السيادة والقسوة وشرف الرجال، بيد أن هناك دائمًا عاملًا شخصيًا كذلك. يقول ويليام بولاك إن كثيرًا من الرجال يستصعبون العيش ضمن التصوّر الرواقي عن الرجولة المنيعة من جهة وحاجتهم إلى الحميمية من جهة ثانية. والحل هو «الانفصام» عن الصفات غير المقبولة، ومنحها للنساء اللواتي سيُنظَر إليهنّ على أنهنّ الجنس العاطفي والاعتمادي. وتصبح من مَهمة النساء أن يتعاملنَ مع تلك التيارات العاطفية المتناقضة التي يبثها الرجال، ويدركنَ أنهم عاطفيون واعتماديون، ويحاولنَ حمايتهم من ذلك الوعي عبر تقبل سيادتهم. وفي حال لم تلعب المرأة اللعبة، أو لم تمثّل بشكل جيد دور الشخص الأكثر اعتمادًا والأقل استقرارًا عاطفيًا، فمن المحتمل أن يحدث انفجار عاطفي لديه كمحاولة يائسة لاسترداد السيطرة. وكما لاحظت فرجينيا جولدنر أثناء عملها مع الأزواج العنيفين، فإن النساء يستغربنَ أحيانًا ارتفاع احتمال الضرب حين يشعر الرجل أنه «ضعيف» وهشّ.

الاستنتاج: يترسّخ اختلال السلطة في العلاقة العاطفية الغيرية من خلال تفاعل معقّد بين السُلطة الموضوعية، والسُلطة الذاتية المحسوسة والمنسوبة، والاعتماد المعترف أو غير المعترف به. التصوّر النِسوي القديم حول الرجل السلطوي والمرأة الضحية هو في غاية التبسيط. فالمرأة لديها أيضًا سُلطة، حتى لو تَمظهرَ الجزء الأكبر منها عبر الامتناع، أي عدم منح الحب والجنس والاهتمام أو بالتهديد بذلك (نيكولاي 1992)، ولكن في الوقت نفسه ندرك أنها ليست السُلطة ذاتها: فمن الناحية الاجتماعية لا أثر واضح لهذا النوع من ممارسة السُلطة. وحتى داخل العلاقة لا يوجد حدّ للمسموح به للمرأة من دون أن ينكسر شيء. فقد تستخدم النساء الأطفال أيضًا، لذلك الرجل معرّض أكثر لفقدانهم بعد الطلاق. ومن ناحية أخرى سيكرّس الرجل نفوذه المادي، وفرصه الأكبر في الارتباط بشريكة جديدة. لا يمكننا النظر إلى اختلال السُلطة من الناحية النفسية فقط، فالسياق الاجتماعي ما زال قائمًا1.

دعونا نعود إلى الرجل والمرأة اللذين كانا يمارسان الجنس، لأني لم أجب بعدُ على سؤال مَن منهما يملكُ سُلطة أكبر، هو أو هي أو كلاهما (لا) يملكان السُلطة؟ إذا نظرنا إلى الحالة من منظوره، وأخذنا بعين الاعتبار ترميزات الرجولة التي تتطلب منه إثبات رجولته في ساحة الجنس، فمن الواضح أنها قادرة على حجب الاعتراف عنه وتقزيمه حرفيًا. من هذا المنطلق يكون هو الشخص الاعتمادي، وهي صاحبة السُلطة. ولكن إذا نظرنا إلى الحالة من منظورها، وافترضنا أن لديها رغبة بتغيير بعض الأمور في العلاقة الجنسية، وهذا ما يحصل كثيرًا بحسب علمنا. فهل نتوقع أنها ستقول: يا يان، بما أنك فتحت الموضوع…..! لا أعتقد، وحتى لو فعلت، فاحتمال أن تحصل على ما ترغب يبقى ضئيلًا. أي أنها لن تُعبّر عن رغبتها بالتغيير، أو لعلها ستؤجل الموضوع لتطرحه بلباقة في لحظة أخرى. حين نُعرّف السُلطة على أنها إمكان تحقيق رغبات التغيير، فسُلطتها ضعيفة جدًا، والأحرى أنها ستختار إنقاذ العلاقة على حساب رغباتها. وإذا جمعنا هذين المنظورين مع بعضهما، سنرى حتى من دون أن يصفع أحدهما الآخر أو يقول كلمة غاضبة، أننا أمام إنسانين عاجزين، كلاهما يطمحان إلى علاقة جميلة، ويتمنيان الأفضل للآخر، ولا ينجحان بتحقيق تصوّراتهما المثالية.