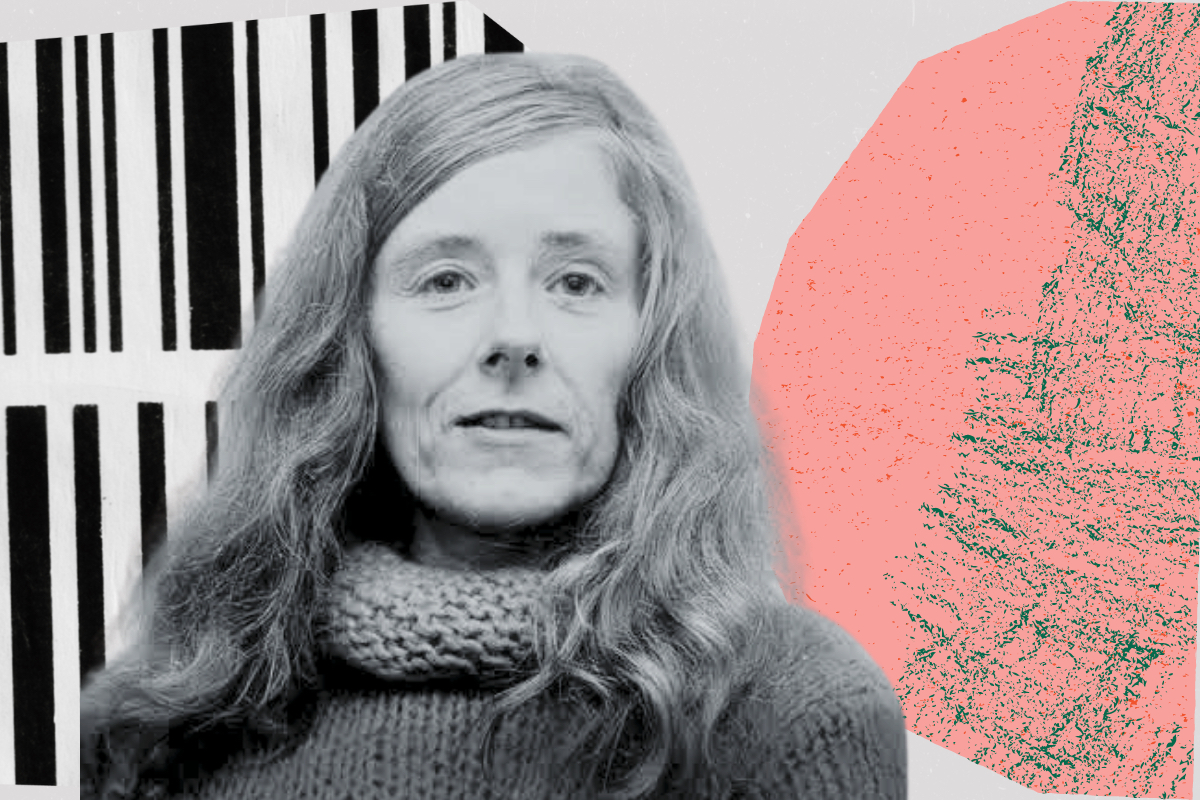

يوكه سميت (1933-1981) كاتبة نسوية هولندية. شكلت مقالتها نزق المرأة الطلقة الأولى التي أعلنت بدء الموجة النسوية الثانية التي عمّت هولندا في ستينات وسبعينات القرن العشرين. أنشأت يوكه سميت جمعية أسمتها مجتمع المرأة والرجل وعمِلت من خلالها على تغيير القوانين الظالمة للمرأة. استمرت بالدفاع عن قضية المرأة بالكتابة والسياسة حتى وفاتها المبكرة. سبق أن نشرنا لها ست مقالات: «نزق المرأة»، «أين النساء العبقريات؟»، «الرجل والمرأة والتوازي»، و«الحدود السياسية للقلب الطيب»، و«حس الدعابة عند النسويات»، و«المرأة والسياسة». وننشر لها اليوم «النسوية والاشتراكية» التي صدرت عام 1974 في مجلة الاشتراكية والديمقراطية. وقد تمّت ترجمتها عن اللغة الهولندية.

يوكه سميت، ترجمة رحاب منى شاكر – الجمهورية | مَن يفتش عن فقرة حول العلاقة 1 بين الجنسين في منشور المبادئ القديمة 2 لحزب العمل الهولندي، فلن يجد شيئاً. بل سيعثر على عبارة حول معنى الأسرة: «يعترف الحزب بالقيمة الجوهرية للزواج والأسرة بالنسبة لنمو شخصية الأفراد والمجتمع. وينبغي أن تهدف سياسات السكن الاجتماعية والضريبية والثقافية إلى حماية الأسرة وارتقائها».

تبدو هذه الفقرة ساذجة وغير متسامحة ولا معنى لها. ساذجة، لأننا صرنا في الآونة الأخيرة ننظر إلى الأسرة كمنتِجة للشخصيات المتعنّتة والعصابية أكثر من كونها عامل تطور. وغير متسامحة، لأنها تهمل الذين لا يعيشون وفق نموذج الأب والأم والأطفال. ولا معنى لها، لأنها لا تقول شيئاً عن الطريقة التي ينبغي اعتمادها في تأسيس الأسرة والمجتمع. يبدو أن الذين صاغوا النص كانوا ينظرون إلى الأسرة كما كانت في الخمسينات، أي أن ثمة رجلاً يقوم بدور المسؤول المادي، وامرأة تأخذ على عاتقها دور العناية برفاهية أفراد الأسرة الجسدية والنفسية. ولكن بعد مرور خمسة عشر عاماً على صياغتها، أجد نفسي لا أفهم لماذا لم تعترض النساء والاشتراكيون عليها وقتئذ، فالأسرة كما نعرفها هي آخر آثار الإقطاعية المؤسسية التي ما زالت موجودة. أليس الحري بمن يدعو إلى تحقيق فرص متساوية للجميع أن يبدأ بتنحية البقايا القروسطية للمنظومة الاجتماعية؟

لماذا تُعتبر الأسرة إقطاعية؟ لأنها ليست مجتمعَ عملٍ يملك الأفراد البالغون فيه إمكانيات متساوية، ويقدّمون مساهمة متساوية، بل مؤسسة يبذل فيها فردٌ واحد، أي الأم، قوته العاملة مجاناً للآخرين، مقابل المأوى والطعام واللباس ودرجة معينة من الحماية. تعيش الأم ضمن نظام استغلالي واستجدائي.

من زمان كانت الأسر تضم عدة أجيال: كبار السن، والعمّات/الخالات غير المتزوجات، والأبناء الناشئين. بالنسبة لبعضهم كان سدّ الحاجة هو السبب (الجد/ة، والعمّة/الخالة الهرمة التي انضمت إلى أسرة أخيها أو أختها)، بينما طغى الاستغلال بالنسبة لآخرين (الأبناء البالغون الذين يعملون مجاناً في الشركة العائلية، والعمّة/الخالة التي مكثت كي تعتني بوالديها). أما في عصرنا الحالي، فقد انتبهنا إلى أن هذه الفئات لديها الحق في الاستقلالية. العمّات غير المتزوجات خرجن إلى العمل، حتى ولو استمرت عنايتهن بالوالدين أحياناً. وكبار السن صار لديهم راتب الشيخوخة، ولم يعودوا يسكنون عند أبنائهم. والأبناء البالغون صار لديهم الحق بأن يصنعوا مستقبلهم، وحالما يرتفع دخلهم، لن يحتاجوا للسكن في المنزل العائلي. الوحيدة التي لم يتغير وضعها هي المرأة المتزوجة.

كيف يمكننا فهم أن لا أحد اعترض على تلك الصياغة في عام 1959؟ على الأرجح أن الجواب يكمن في ثلاثة عوامل؛ العامل الأول هو أن ثمة إجماع في هولندا حول مصير المرأة: الفتاة تعمل، والمرأة المتزوجة تمكث في المنزل. أما المرأة التي فاتها قطار الزواج فيحق لها أن تشارك ككائن اجتماعي. العامل الثاني هو أن الإقطاعية كانت قد شذّبت نفسها بعض الشيء، فتخلصت المرأة المتزوجة إلى حدٍّ ما من تبعيتها القانونية: تمّت مكافحة الأعراض والقبول بأسطورة «الشراكة»، حيث يقوم أحد الشريكين بـ«الخدمة الخارجية» والآخر بـ«الخدمة الداخلية». وفي نهاية المطاف، كان هناك تعويض للمكانة التبعية التي تحتلها المرأة، فالأمومة هي أرقى ما يمكن أن تحققه، والأم التي ربّت أطفالاً كثيرين هي شخص محترم.

ونرى اليوم أن القدسية، التي كانت تعيقها، قد تهشّمت. ما زالت النساء ينجبن الأطفال، إلا أن هذا لم يعد يحدث بمباركة المجتمع. فها هي تحصل قبل أن تغادر سرير النفاس على معلومات حول وسائل منع الحمل، وما فتِئت لجنة الدولة تنادي أن على النساء ألا يركزنَ هدف حياتهنّ في الأمومة. لفد فقدت أمهات الجيل السابق مكانتهن المقدسة، بينما دخلت بناتهنّ في فراغ. فلا هنّ هيّأن أنفسهنّ لتواجد كامل القيمة في المجتمع، ولا المجتمع ساعدهنّ على ذلك. وصرنَ يقبلنَ بالوظائف «الفارغة»، ولا توجد مؤشرات كافية توحي بأننا سلكنا طريقاً آخر.

قبل مئة عام، كانت أحوال المرأة موضوع نقاش في الحلقات الاشتراكية، والترياق الذي تمّ اقتراحه وقتئذٍ لتخليصها من تبعيتها هو إلغاء الأسرة. وهو حل قصير النظر، لأنه يتجاهل عوامل مختلفة تحدد وضع المرأة: موقعها في عملية الإنتاج وخارجها، والإنجاب، والجنسانية 3، وتأهيل الأطفال. غير أن الاشتراكيين القدامى اقتربوا من جوهر المشكلة، إذ طالما أننا لا نزال نعتبر من البدهي أن تقوم المرأة بتلك الوظائف داخل الأسرة، فلن يتغير وضعها، بل سيتم تصنيفه بشكلٍ مختلف فقط. إحدى تلك الوظائف – الإنجاب- منحتها إياها الطبيعة، أما الوظائف الأخرى – تربية الأطفال والاعتناء بأفراد العائلة – فهي تُفرض عليها من قبل المجتمع. وقد لاحظنا في المئة (؟) عام الأخيرة بعض الانزياح في تلك الوظائف.

رغم الانتقال الذي حصل منذ زمنٍ طويل داخل الأسرة من وحدة إنتاج إلى وحدة استهلاك، إلا أن هذا لم يمنح المرأة الحرية لممارسة وظائفها خارج الأسرة. بل تمّ ملء الفراغ الناتج عن ذلك بإيديولوجية الأم المتفانية، ولن تخرج النساء المتزوجات إلى العمل خارج المنزل إلا لأسباب اضطرارية، حيث سيبقى المطلب الأول هو رفع رواتب الرجال بأسرع وقت ممكن.

والشيء نفسه ينسحب على التطور اللاحق الذي كان سيفتح الأفق للمرأة، أي انخفاض نسبة الولادات، إلا أنه تم إبطال مفعوله عبر إيديولوجية جديدة: حين لم تعد النساء محكوماتٍ بالإنجاب، اكتشفن أنهن يعشن في قرن الطفل. بدأ سقف الشروط التربوية يرتفع شيئاً فشيئاً، وحين يكبر الأطفال ويغادرون منزل الوالدين، سوف تكون المرأة في نظر المجتمع أكبر سناً من أن تقدر على فعل شيء في المجتمع.

أما الانزياح الثالث فهو ارتفاع مستوى الرفاه الذي لطالما قيل إنه لصالح المرأة: ألم تجعل الآلات المنزلية عمل المرأة في غاية البساطة؟ وقد أشار غالبريث في كتابه الأخير الاقتصاد والهمّ العام 4 إلى عدم صحة ذلك. ففي رأيه، كان الأغنياء في الماضي يمتلكون الخدم والحشم، ولم يكن الفقراء يمتلكون شيئاً يستحق الاعتناء به حقاً. أما الآن، فقد خسِر الأغنياء موظفيهم، وصار في حوزة الفقراء سلسلة من البضائع التي تحتاج للإدارة والعناية والتبديل بين الحين والآخر. والشخص الذي يقوم بكل ذلك هو المرأة، والتي سمّاها غالبريث «الخادمة السرية»، أما أنا فأسمّيها جارية العيشة المستورة. إذ أن واجبات العناية لم تزدد فحسب، بل اضطرت المرأة إلى حمل أعباء الرفاه السلبية على عاتقها. ينبغي عليها أن تعوّض الخدمات التي لم يعد من الممكن دفع أجرة الموظفين للقيام بها، وكذلك ينبغي عليها مرافقة الأطفال طيلة الوقت بسبب ازدياد حوادث السير. كما اتسعت خدماتها حتى طالت مؤسسات تربوية جديدة: المدرسة التي تحترم نفسها قليلاً، تستنفر النساء دائماً من أجل تقديم شيء نافع أو ممتع.

لم تحرّر التطورات الجديدة المرأةَ من الأسرة، بل جلبت معها بعض الانزياحات فقط. والأمر الذي يحتاج الوقوف عنده هو تأثيرها على وضع امرأةٍ في منظومة العمل، فعملها خارج المنزل يكون عادةً امتداداً لعملها داخل المنزل. لطالما عملت النساء في مجال الصناعات التي كان يشملها الإنتاج المنزلي سابقاً: الغذاء والنسيج وصناعة الجلد. وقد أجرى أحد المصانع السويدية للكبريت بحثاً في أمر الفصل الوظيفي بين النساء والرجال، واكتشف أن تقسيم الأدوار في الصناعة المنزلية كان نموذجاً للتوظيف في المصنع. يمكننا القول إن مِهن النساء التي نشأت في القرن التاسع عشر عكست دور الأم في العناية والتربية، بينما سُمِح للفتيات المنتميات إلى الطبقات غير الفقيرة أن يعملن كمعلمات وممرضات.

كل هذا نعرفه سلفاً، ولكن ثمة تطور من نوع آخر غاب عن الذهن. فالخدمات الشخصية التي كانت المرأة مطالبةً بتقديمها لزوجها وأطفالها وجدت معادلها في العمل خارج المنزل. حيث نشأت سلسلة من المِهن النسائية الجديدة التي تعفي الرجلَ من الهموم الصغيرة والمهام الغبية، مما أدى إلى انزياح تراتبي من الطبقة إلى الجنس. في الماضي كان الأشخاص الذين يقدمون خدمات شخصية من الجنس نفسه، فالسيدة لديها خادمتها، والسيد لديه خادمه الذي كان – اقرأ المسرحيات القديمة – يحلّ له شتى الأمور التافهة. أما الآن، فقد صار للسيد خادمته التي سوف تتأكد من أن لا أحد يلهيه عن عمله العظيم. ومَن أكثر مِن السكرتيرة الشخصية تجسّد هذا التطور!

ولهذا الانزياح المادي نتائجه على المستوى الذهني: صار من الطبيعي أن نطلب من المرأة أن تقوم بأشغال لا يمكن أن نطلبها من الرجل. ومن هنا جاء تردّد الرجال في قبول هذا النوع من المهن الخدماتية. وعلى سبيل المثال أورد اعتراض جمعية أطباء الأسنان الشديد على أن تكون مهنة مساعد الوقاية الفموية متاحةً للرجال، فمِن المخجل أن يقدّم الرجل أي نوع من العناية الشخصية.

وهكذا أنتجت هذه المهن زوجاتٍ ذوات اهتمام خدماتي. فالسكرتيرة تستطيع أن تتزوج من مديرها، بينما لا يقدر السكرتير سوى أن يصبح مديراً يوماً ما. المشكلة هي أن هذه الأعمال تقوم بها نساء يملكن غالباً شهادة معقولة أو جيدة. وإن احتجنا لمثال صارخ، فلدينا ذلك الإعلان البلجيكي الذي يبحث عن موظفة:

«من تتجرأ أن تجيب بنعم على الأسئلة التالية:

-أجيدُ الفرنسية والهولندية بطلاقة تامة.

-أجيدُ الكتابة الاختزالية بلغتي البلد.

-أنا شابة، مظهري جميل، وطبعي دمث.

-قادرة على أن أعمل بشكل مستقل، وأمتلكُ حسّ المبادرة.

-لا أنسى قهوة مديري ولا رسائل العمل المهمّة.

-وأعرف كذلك كيف أصمم الديكورات المنزلية.

-باختصار: أنا السكرتيرة المثالية القادرة على أن تبقى امرأة العلاقات العامة المثالية حين يكون مدير المبيعات ‘متوتراً’ (إن لطّفنا التعبير قليلاً)».

لا يضمن ارتفاع مستوى التعليم تحسين وضع المرأة إذن، وخاصةً حين نعلم أن وظيفة المساعد تفتح المجال عادةً إلى الترقية. لن تكون المرأة محصّنةً ضد مصير السكرتيرة، حتى ولو كانت خريجة معهد عالٍ أو جامعة.

يمكنني استنباط نتيجتين اثنتين مما سبق:

1- لا تجلب التحسينات الثانوية تغييراً في وضع المرأة، فلم يشكل ارتفاع مستوى التعليم، وحق الانتخاب، وحبة منع الحمل، والآلات المنزلية الحديثة، سوى بعض الانزياحات.

2- يميل «االمنزلي» أن يصيب «الخارج-منزلي» بالعدوى، فالوظائف التي تقوم بها المرأة في المنزل تنعكس على عملها خارجه، وتؤثّر على المهام التي يكلّفها بها المجتمع.

لن يتغير وضع المرأة إلا بعد أن تنظر إلى نفسها، وينظر الآخرون إليها، كشخص لا تحدِّده الأسرة. إن لم يحصل ذلك، سوف تظل تعمل في سنوات يفاعتها كي تبقى في المنزل، وحالما تتزوج سوف تعمل كي تتخلص مؤقتاً من منزلها. هذا يعني أن الشعار الذي ورد في برنامج حزب العمل الهولندي «الرجل والمرأة يتشاركان في الحياة الاجتماعية على قدم المساواة»، ليس أكثر من عبارة جوفاء إن لم نضِف عليه: «الرجل والمرأة يتشاركان في الحياة الأسرية على قدم المساواة». فقط حين يعتمد الحزب كلا القولين في عمله، سوف يكتسب سعيه إلى المساواة بين الجنسين محتوىً حقيقياً.

إذا كان حزب العمل الهولندي يحترم مصالحه ومثالياته حقاً، سوف يشتغل على ذلك بسرعة. وإلا فإنه يخاطر بالعثور على نوعين من النساء اللواتي يقفن في طريقه. النسويات هنّ الأكثر ناشطيةً من بين المعترضات، لأنهن بدأن يشعرن بخيانة اليسار. ها هم الماركسيون المتشددون يرفعون شعار النضال الطبقي فقط، ولا يأخذون في تحليلاتهم المجتمعية نصف المجتمع في الحسبان. ولدينا كذلك اليسار الذي يحاول بشكلٍ عام أن يقضي على جميع أشكال اللامساواة المادية والمعنوية، بينما يعبّر من خلال كلامه وأفعاله وأسلوب حياته أنه يعمى عن أكثر أشكال اللامساواة تغلغلاً في مجتمعاتنا، ويستهين بالاحتجاج على الوضع بالقول إنه ليس أكثر من تأفّف مجموعة نخبوية. حالياً لا تشكل مجموعة النسويات أي وزن سياسي، ولكن كلما تقدّمت النسوية – وهذا يحصل بسرعة -، ازداد احتمال الانفصال. إذ حالما تنفتح العيون ويستمر الاضطهاد، تصبح الضحايا أكثر جذريةً مع الوقت.

وتشكل النساء التقليديات العقبة الثانية. ففي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، اهتم الإعلام الفرنسي بتسليط الضوء على وضع المرأة. ليس غريباً أن يكون صعود النسوية سبباً في ذلك، غير أن هناك دوافع سياسية أيضاً: خافوا من أن تجعل النساء الأكبر سناً الكفة تميل لصالح جيسكار. ولقد اختلطت عليّ المشاعر حين قرأتُ أن مِتِران قد خسر فعلاً. قلتُ لنفسي «يا للخسارة»، ولكني أضفتُ «هذه هي نتيجة سياساتكم». ذلك أن خسارة اليسار لم تأتِ فقط نتيجة تقصير حيال مصالح النساء، بل إن العطب أعمق من ذلك. لم يخطر على بال اليسار أبداً أن لوضع المرأة الإقطاعي نتائجه النفسية: الشخص الذي يشعر أنه مُحتقَر، ولا يملك الثقة بنفسه، سوف يبحث عن الحماية، ويبدو أن هذه الحماية يمكن منحها من قبل شخصية الأب الذي يُبقي كل شيء على حاله كي يحافظ على النظام والاستقرار. وهكذا تدعم مكانةُ النساء التابعة تلك القوى المحافظة. ويظهر ذلك أثناء الإضرابات تارةً، والانتخابات تارةً أخرى. ولكن غالباً ما يتمظهر الأمر بطرقٍ غير مذهلة، أو يبقى تحت السطح، ولكن هذا لا يعني أنه يفقد أثره. طالما النساء عالقات ضمن النماذج التقليدية، فسوف يُعقنَ كل التغييرات المجتمعية التي نحن بأمس الحاجة إليها.

والمحصلة هي أن الاشتراكيين ما زالوا يرون النساء من خلال منظور المجتمع الأبوي. في الحقيقة، لم يكن لديهم أي مانع أن تبقى النساء على الهامش، وفي أحسن الحالات اعتبروهنّ كائنات يتوجب العناية بهن جيداً. إذا كنا نحتاج إلى شيء، فهو إعادة تربية الرجال اليساريين – وهذا أمر ملح نظراً لما يقوله البعض وما يفعله الكثيرون في حزب العمل الهولندي -، فضلاً عن خلق الأطر التي تساعد النساء على اكتشاف أنه ليس ضرورياً أن يحافظن على اعتقادهنّ أنهنّ تلك الكائنات التابعة التي تفتقد إلى الثقة بالنفس (تكوين).

يحتاج الاشتراكيون والنسويات إلى بعضهما بعضاً إذن. ولذلك حان الوقت أن نبدأ بالمساواة بين الجنسين، وهي مهمة ليست سهلة. لأن هذا لا يعني فقط أن النساء سوف يتمتعن بالتمييز الإيجابي على جميع الأصعدة المجتمعية بهدف محو الفروق في المعرفة والسلطة والمال، ولكن كذلك إعادة النظر بمنظومة العمل والشروط التي تفرضها على الرجل، يحيث يتمكن من المساهمة بالتساوي في الحياة الأسرية. كما ينبغي العمل على ما نفتقده في هولندا، أي نظام للخدمات الجماعية. وسوف أطرح بعض الأمثلة:

1- تخفيض ساعات العمل اليومي، بحيث تنقص الساعات التي تقضيها مجموعة الرجال في العمل المأجور، بينما تزداد ساعات عمل النساء.

2- تماشي ساعات العمل مع مواعيد المدارس، وحصول الوالدين على إجازة حين يمرض الأطفال.

3- تأسيس شبكة من رياض الأطفال، ليس فقط للأطفال الصغار، ولكن كذلك للأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة.

4- تكليف صانعي السياسات بأن ينظروا إلى تأثير جميع قراراتهم على وضع المرأة.

5- التعامل مع النساء المتزوجات، أو الساكنات مع رجل، على أنهنّ أفراد، ولسن ملحقات.

6- في السعي إلى الديمقراطية يتم التفريط موقتاً بالحرية لصالح المساواة، لأننا إذا تركنا كل حالة على هواها، سوف تعود الخطوط القديمة من جديد.

7- العمل على سياسة سوق عملٍ يأخذ البطالة الخفية على محمل الجد، وليس فقط البطالة المسجلة.

8- تكليف جميع المؤسسات التي تستخدم المال العام بأن تمنح الأولوية للنساء عند الترقية والتوظيف في المناصب العالية.

9- منح النساء كمجموعة الأولوية على جميع الأصعدة التي ما زلن متخلّفاتٍ فيها؛ كالتعليم المفتوح، والقبول في الجامعة، وجميع أشكال التعليم والتكوين الأخرى.

10- سنّ قوانين تفرض أن تكوّن النساء النصف في جميع الأجساد المنتخبة.

11- التفكير بكيفية اجتذاب المهارات أثناء تشكيل اللجان الاستشارية الحكومية، بحيث تحصل النساء على نصيبهنّ القانوني فيها.

12- إطلاق الحملات من أجل جعل جميع الوظائف مختلطة. فضلاً عن استخدام السبل التعليمية والتدابير «التشجيعية» أو «التثبيطية».

لا أقول إن هذه الأمور بسيطة، بل على العكس، فمقارنة معها تصبح مسألة تسوية الدخل لعبةً طفولية. لا تتضمن القائمة أعلاه سوى عدد من العناصر السياساتية الموجهة نحو المساواة بين الجنسين. غير أننا ما زلنا بحاجة إلى مجموعة من الأفكار المتماسكة، والبحث عن سبلٍ لتحقيقها. ما زالت تلك الأفكار غير مُفكّرٍ بها.

لا تلوم النسوياتُ الاشتراكيين لأنهم أهملوا نصف المجتمع فحسب، بل كذلك لأنهم تبنّوا قيم الرأسمالية بعد إجراء التعديلات عليها. ذلك أن كلاً من الرأسمالية والاشتراكية تمنحان الإنتاج مكانةً مركزية، الرأسمالية من أجل زيادة الربح، والاشتراكية من أجل تحقيق الرخاء لعموم الشعب. وهكذا أصبح الإنسان أدنى من الآلة التي يشتغل عليها. مثال بريء: الكمبيوتر هو الذي يحدد درجة الحرارة في مكان العمل، وعلى البشر أن يتأقلموا. ولكن ثمة مثالاً أكثر ضرراً: العمال مضطرون أن يعملوا تبعاً لنظام الورديات، لأنه لا يصحّ أن تتوقف الآلات عن العمل.

هذه المشكلة معترفٌ بها بشكلٍ عام، ولكن ما زال الوعي قاصراً بخصوص الآثار المدمرة لنموذج الإنتاج على نواحٍ أخرى من الحياة: مكانة الناس واحترامهم لأنفسهم يتحددان من خلال الأمور القادرين على إنجازها.

يُعتبر هذا تقدماً مقارنةً مع الأزمنة السابقة. فقبل الثورة الفرنسية (أو ربما من الأفصل القول: الثورة الصناعية)، كانت مكانة البشر تحددها البيئة التي يعيشون فيها، والتراتبية الاجتماعية ثابتة. كان الحكم في يد القلة، والطاعة من نصيب عموم الشعب. ففي رواية أسود وأحمر التي كتبها ستَندال في 1830، لم يكن أمام البطل سوى الكنيسة والجيش للتسلق اجتماعياً، وفي حال ولِد قبل ذلك بمئة عام، فلن يكون انضمامه إلى طاقم المارشال سوى أضغاث أحلام. أما في رواية زولا التي كتبها بعد خمسين عاماً، فنجد مهندسين تمكنوا عن طريق المدرسة أن يتسلقوا إلى طبقة اجتماعية أعلى. وفي تلك المرحلة بدأت إنجازات الشخص تصبح أهم من منبته، ونشأ نظام الجدارة: من يثبت نفسه، يحق له أن يشارك في الحكم. غير أن الرأسمالية والاشتراكية لا تختلفان جوهرياً في موقفهما من هذا النظام. فقد كانت الرأسمالية تشجع على نظام الجدارة لأسباب عملية (لِمَ إهدار المواهب؟)، ولم تقدّم الاشتراكية بدورها سوى بعض التعديلات في محاولتها لإزالة العقبات الاقتصادية والاجتماعية أمام الصعود نحو الأعلى.

وهكذا صار لدينا مجتمع محكوم بالمنافسة والإنجاز، ليس من الناحية الاقتصادية فقط، ولكن من الناحية العقلية أيضاً: قدرات الشخص تحدد قيمته. الأطفال الصغار يتعلمون ذلك في المدرسة: كل شيء يتمحور حول قدراتهم، وتقرير العلامات يقدم الأدلة. وهكذا صار الناس يعتبرون أرواحهم، وفي بعض الأحيان أجسادهم، كالآلة التي يعتمدون عليها: مهارات المهندس هي الشيء الوحيد ذو القيمة، وساقا لاعب كرة القدم أهمّ منه.

يؤثر هذا الأسلوب في الحياة بشكلٍ سلبي على صحة البشر النفسية. وقد أشار مايكل دونلوب يونغ 5 إلى ذلك منذ زمن طويل. في الماضي، كان باستطاعة الفاشل في الحياة أن يلقي باللائمة على الحظ، أما من لا ينجح اليوم، فسوف تلاحقه شهادة العجز. يُنتج نظام الجدارة أناساً محكومين بمشاعر العجز والحقد والنقص، إذ حتى بالنسبة للناجحين سوف يكون هناك دائماً أشخاص ينجزون بشكل أفضل.

وهكذا بدأ البشر يغتربون عن بعضهم بعضاً وعن أنفسهم. يغتربون عن بعضهم بعضاً، لأنهم صاروا منافسين أو أداة يمكن التواصل معها وظيفياً حين يكون ثمة حاجة إلى عملية إنتاج جماعية. ويغتربون عن أنفسهم، لأن الشيء الوحيد الذي له قيمة هو الإنجاز الروحي أو الجسدي. ولذلك شرع الإنسان يفتقد أسرته أكثر من أي وقتٍ مضى، حيث صارت المكان الذي بمقدور المرء أن يلعق جراحه فيه ويفرّغ عواطفه التي اضطر إلى كبتها في مكان آخر من الحياة.

هُمّشت الحياة العاطفية. وحتى إن لم يكن الناس على رأس أعمالهم، فقد صاروا يتعاملون مع بعضهم بعضاً ككائنات مدرّعة تمارس ألعاباً شعائرية (انظر إلى كتاب الألعاب التي يلعبها البشر 6)، ويتبادلون معلومات سطحية (عن السيارات وكرة القدم ووصفات الطعام والعناوين)، أو ينقلون أساليب التواصل من مكان العمل إلى أوقات فراغهم – حتى في الجمعيات والمجموعات السياسية بات الناس يتعاملون بشكلٍ وظيفي مع بعضهم بعضاً-. انسد الطريق نحو الآخرين، واحتجنا إلى خلق أوضاع خاصة كي يتعلم الناس أن «يلتقوا» من جديد: تدريبات على الحساسية ولقاءات جماعية وما شابه.

كما كان لهذا الكبح العاطفي آثاره الاجتماعية. يعيش الناس تحت ضغط التكنوقراطية، إلا أن القوى غير العقلانية تجد سبيلها إلى الهيستيريا الجماعية في أوقات محددة – لحسن الحظ لدينا الآن كرة القدم من أجل ذلك-.

ولكن الناس بدأوا يدركون مؤخراً أن نموذج الإنتاج له سلبياته: نُهِبت الأرض، وتلوّث الهواء والماء، ولم يعد ينبت بين العشب سوى زهرة الطرخشكون الهزيلة. وفهم الاشتراكيون أن عليهم نقل اهتمامهم من الرخاء إلى الرفاه، إلا أنهم أصيبوا بعدوى التفكير التكنوقراطي، إلى درجة أنهم لم يعودوا ينظرون إلى الرفاه إلا كمنتج خارجي: تحسين التعليم، تحسين السكن، مناظر طبيعية نظيفة، وإلى آخره. ما زال البشر عبارة عن آلات، وينبغي فقط وضع كمية أكبر من الزيت فيهم.

ترى النسويات أننا لا نصل بذلك إلى الجذور، إذ ينبغي كذلك أن يتوقف النهب العاطفي للبشر. وبهذا تكون النسوية الحركة اليسارية الوحيدة التي لا تطمح إلى ثورة اجتماعية فقط، بل إلى ثورة ثقافية أيضاً. إنها تطمح إلى بناء مجتمع بقيم مختلفة، وإلى إعادة تأهيل الحياة العاطفية، كي يتعامل الناس مع بعضهم بطريقة أخرى. لستُ مستغربة أن النساء يرغبن بالابتعاد عن أخلاقيات الإنتاج، ذلك أن نظام الجدارة لم ينفعهنّ قط، فيما عدا بعض الاستثناءات. لن يحصلن سوى على موقع هامشي في المجتمع المحكوم بالمنافسة والإنجاز. بالنسبة للرجال ثمة علاقة مباشرة بين الرضا بالحياة و الرضا بالعمل، إلا أن هذه العلاقة غير موجودة بالنسبة للنساء. فنظام المنافسة الذي تُحبس فيه النساء يختلف عن نظام المنافسة المجتمعي، حيث تتحدّد قيمهنّ خارجياً من خلال المظهر أو منصب الزوج. لذلك يسهُل على النساء التخلي عن هويتهن المزيفة مقارنة مع الرجال.

المهم هو أن النساء اكتشفن هذه القيم الجديدة في التعامل مع بعضهن بعضاً. فقد تعلمنَ في مجموعات الوعي، أو ما نسميه بالهولندية حلقات الكلام، أن يتشاركن أحاسيسهنّ من غير زيف. ومنذ ذلك الحين، شرعن يضعن شروطاً جديدة لتغيير المجتمع. لا يطمحن فقط إلى نتائج عملية (فعاليات، مشاريع، تغلغل في المجتمع)، بل يتفقن أن نوعية المشاعر الذاتية لكل واحد/ة منا لا تقل أهميةً عن «الإنتاج».

النسوية هي الحركة اليسارية الوحيدة التي تستخدم بشكلٍ منهجي تقنيات العلاج النفسي، التي ابتكرها الآخرون، ولكن قلما طُبِّقت خارج المجال الخاص. عبر تلك التقنيات، التي سأختزلها باسم «العلاج الجذري»، نحاول بناء جسورٍ بين التحرر الشخصي والجماعي. إحدى طرقنا هي إعادة تأهيل التواصل بين الشخصيات الثلاثة التي تكمن في داخل كلٍ منا (الطفل/ة، الوالد/ة، البالغ/ة)، كي يتمكن البالغ/ة من استلام زمام الأمور من الناحية العاطفية. وبما أن طرحي لهذا العلاج سيبقى مختصراً جداً، سوف أورد مثالاً للتوضيح. أذكر أن رئيس الوزراء الهولندي دين آول اقتبس في إحدى لقاءاته التلفزيونية ما قاله فرانس فيرفل: «يمكن تحويل الحسد إلى إعجاب». إذا ترجمنا ذلك إلى العلاج الجذري، سنقول: من الممكن حلّ مسألة تذمّر الطفل (لدى الآخر شيء لا أملكه) وتوبيخ الوالد (ينبغي أن تقدر على ذلك أيضاً) عبر الاكتشاف التالي: أنا جيد كما أنا، والآخر جيد كما هو. طبعاً لا تسير الأمور بهذه الطريقة من تلقاء نفسها، بل ينبغي الشغل عليها. ولكن حين يتمّ ذلك بشكلٍ صحيح، سينفتح الطريق نحو الآخر. العمل النفسي يساعد على انفتاح الناس وتحسين مقاومتهم. والذين تعلّموا أن يعترفوا بالشخصيات الثلاثة الكامنة في دواخلهم، سوف يلاحظونها أيضاً لدى الآخرين، ويتمكنون من مخاطبة البالغ في الآخر.

تطمح النسوية إذن إلى فهم معنى هذا العمل بطريقة أقل محدوديةً مما يحصل في ثقافتنا. لأن تنظيف العلاقات البشرية والشغل على صحتها لا يقل أهميةً عن البضاعة التي ننتجها. هذا لا يعني أننا نرفض «تحسين القدرات»، بل على العكس، كثير من النسويات اكتشفن إمكانياتهنّ بفضل النسوية. هذا يعني فقط أن تصبح «القدرة» جزءاً من «الكينونة».

ترى النسويات أن المساواة التي تطمح إليها الاشتراكية لن تتحقق إلا بعد أن يتم الشغل عليها من الداخل. لا يمكن تغيير البنى الاقتصادية والاجتماعية إلا حين يعاد تشكيل البنى النفسية. فقط عندما يكتشف الناس أن ثمة مكافآت أخرى في الحياة غير المكانة المرموقة والسلطة والمال، سوف يستطيعون التعاون بدلاً من المنافسة فيما بينهم. طبعاً لن تهبط الفردوس إلى الأرض فجأةً، لأن الحزن والألم والغضب والصراعات سوف تبقى موجودة. ولكن بمقدورنا استدماج الألم وتنظيم الغضب، لأننا لم نعد بحاجة إلى تقويض الآخرين.

تشتغل النسويات على تعلّم أسلوب الحياة هذا من خلال السقوط والنهوض من جديد وعبر كثير من الكركبات الداخلية. المشكلة التي لم يحلنّها بعد هي كيف ينقلنه من مجموعتهنّ النسائية إلى الحياة العامة، حتى يختفي الفصل بين المجتمع «العدواني» والمنزل «الآمن» (وأن الأسرة لا غنى عنها لهذا السبب). ولكن كلما ازداد عدد النسويات اللواتي استدمجن هذا الموقف، وكلما تطورت المساواة بين الجنسين أكثر، ستظهر نساء قادرات على تغيير أسلوب المؤسسات في المنظومة الاجتماعية.

ينبغي على الاشتراكيين أن يكونوا ممتنين لوجود النسويات.